Wissen, Macht und «playfull cleverness»

Wer heute das Wort «Hacker_in» hört, verbindet damit oft Attribute wie «russisch» und «kriminell». Seltener schwingen dabei Bedeutungen mit, die an das ursprüngliche Milieu des Begriffs erinnern. Barbara Eder (Text und Foto) über Linux – und die Anfänge der Free-Software-Bewegung.

Wenn in Mainstream-Medien von Hacker_innen die Rede ist, dann meist nur in Zusammenhang mit illegalen Angriffen auf IT-Systeme. Mal stellt man den Hacker als jugendlichen Kapuzenträger dar, der von Russland aus das Geschick der Welt lenkt, mal als hintersinnigen IT-Experten, der sich mit schmutzigen Codes Zugang zu fremden Rechnern verschafft. Vorausgesetzt wird dabei nicht nur, dass Hacker_innen weiß und männlich sind; hinter der Maske der Anonymität verberge sich auch ein beträchtliches Potenzial, regelmäßig kriminell zu handeln. Hacken, so scheint es, ist heute kein produktives Vermögen mehr, sondern ein kolossaler Negativ-Begriff. Mit einem «Hack» wird nicht die intelligente Lösung eines komplexen Problems assoziiert, sondern eine omnipräsente Bedrohung der öffentlichen Ordnung.

Mit «What the heck?» – wen kümmert’s? – würden viele Hacker_innen Ansichten wie diese wohl kommentieren, wenn sie gerade nichts Besseres zu tun hätten. Unter ihnen finden sich international gefragte Spezialist_innen unterschiedlichster Fachgebiete. Professionelle Penetration-Tester_innen, IT-Security-Forscher_innen und Netzwerktechniker_innen mit eingehenden Kenntnissen über systemische Verwundbarkeiten zählen ebenso dazu wie Autodidakt_innen mit starkem Interesse an spezifischen Hard- und Softwarekomponenten. Sie alle wissen, warum Computer revolutionäre Werkzeuge sein können – und dass Jahre vergehen, um die Komplexität ihrer Architekturen zu verstehen. Nicht wenige Hacker_innen finden sich später auf gut bezahlten Posten der Security-Industrie wieder; begonnen haben die meisten Karrieren jedoch nicht im Umfeld der Kaspersky-Labs oder am Testgelände von Kapsch oder Boeing. Angefangen hat es oft mit einem gerüttelt Maß Neugierde. Und mit einer gesellschaftskritischen Haltung.

Komputerfrieks.

«Daß die innere Sicherheit erst durch Komputereinsatz möglich wird, glauben die Mächtigen heute alle. Daß Komputer nicht streiken, setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch. Daß durch Komputereinsatz das Telefon noch schöner wird, glaubt die Post heute mit ihrem Bildschirmtextsystem in ‹Feldversuchen› beweisen zu müssen. Daß der ‹personal computer› nun in Deutschland dem videogesättigten BMW-Fahrer angedreht werden soll, wird durch die nun einsetzenden Anzeigenkampagnen klar. Daß sich mit Kleinkomputern trotz alledem sinnvolle Sachen machen lassen, die keine zentralisierten Großorganisationen erfordern, glauben wir.» So lautet ein Auszug aus einem Aufruf, der am 1. September 1981 unter der Rubrik «Aktionen» in der Berliner taz erschienen ist. Verfasst wurde er von einer Handvoll Menschen, die sich selbst als «Komputerfrieks» bezeichneten. Der kurze Text markiert auch den Beginn der Geschichte des Chaos Computer Club, der ältesten Hacker_innen-Vereinigung im deutschsprachigen Raum. Seinen Mitgliedern geht es nicht allein darum zu wissen, ob etwas (nicht) funktioniert und welche Bestandteile es hat; es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was Technik in Zeiten des immer größer werdenden Glaubens an sie darf, soll und kann. Es geht um rechtliche Regulierungen, Fragen des geteilten Wissens und der dezentralen Organisierbarkeit – und um die Rolle, die Technik im Zusammenhang mit der Realisierung gesellschaftlicher Utopien spielen könnte.

Mother Blue und Konsorten.

Hacken – so viel steht fest – ist kein Freizeitsport oder ein schneller Rundumschlag in Sachen Systemdestruktion. Hacken, das setzt Wissen und Werkzeuge voraus, mit denen sich die Nuss zum richtigen Zeitpunkt knacken lässt. Hacker_in zu sein, ist deshalb weniger ein Beruf als eine Berufung. Als solche_r angesprochen zu werden, ist eine Anrede, die adelt – ein Ehrentitel, bei dem es nicht um blaues Blut, sondern um Angriffe auf Big Blue und Konsorten geht. Der unter Insider_innen auch als Mother Blue bezeichnete Software-Gigant IBM ist Hacker_innen ebenso wenig heilig wie alle anderen IT-Riesen, die ihre Quellcodes nicht offen legen. Es geht also nicht um den fetischistischen Gebrauch von IT-Markenprodukten, sondern darum, den User_innen jenes Wissen zurückzugeben, das durch exklusive Lizenzen und eine profitorientierte Logik in den Händen weniger verbleibt. Es geht um Wissen und um Macht. Und um jene «playful cleverness», die der Historiker Steven Levy einmal zu einer Eigenschaft aller Hacker_innen erklärt hat. Wau Holland, Mitbegründer des Chaos Computer Club, hat dafür andere Worte gefunden. In einem Interview hat er eine_n Hacker_in einmal als jemanden bezeichnet, «der versucht, einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann.»

Bis die Tastatur bricht.

Ende der Fünfziger ließ sich das damit verbundene Tun nicht annäherungsweise so prosaisch fassen wie durch Hollands Halbsatz. Dazumal druckten die Mitglieder des in einem Untergeschoss des Massachusetts Institute of Technology beheimateten Tech Model Railroad Club in einem ihrer Fanzines nur ein Gedicht ohne Autor_in ab. Wenn darin von «hacking away at The System» die Rede war, dann war damit kein groß angelegter Angriff auf IT-Infrastrukturen gemeint. «The System» wurde als Synonym für eine Modelleisenbahnanlage gebraucht, für die sich viele Erstsemestrige begeisterten. Um den technischen Unterbau der Anlage – von Relais über Lichtschranken bis hin zu Logik-Gattern – zu verstehen, musste sie gehackt werden. Seither heißt hacken, auf ungewöhnliche Weise und mit kunstfertigen Mitteln zu neuen Lösungen zu kommen – mit gegabelten Federn und zur Not auch ohne akademischen Abschluss.

Das erste, quelloffene Betriebssystem sollte der Eisenbahn erst im Abstand von ungefähr zwanzig Jahren folgen. Nachdem die Weiterentwicklung des Linux-Vorläufers Multics in den Bell Labs an der amerikanischen Ostküste Anfang der 70er Jahre kurz vor dem Aus stand, gelang es dem Forscher_innenteam um Dennis Ritchie, dieses für die dazumal noch neue Programmiersprache C zu adaptieren. Seither heißt Multics Unix und erfreute sich auch auf den Rechnern der MIT-Studierenden besonderer Popularität. Einer davon war der Physik-Student Richard Stallman, der mit dem Ziel, ein offenes, Unix-ähnliches Betriebssystem für alle zu schaffen, 1983 das GNU-Projekt ins Leben rief. «My project is to make all software free», verkündete Stallman dazumal. Unter dem Motto «Free Software – free Society» hatte die Befreiung von den Fesseln der IT-Industrie eben erst begonnen – mit der Motivation, dafür so lange in die Tasten zu hacken, bis die Tastatur bricht.

Alles ist eine Datei.

Eigentlich wollte der finnische Informatik-Student Linus Torvalds lediglich den neuen Intel-Chip 80386 erkunden. Als Vorstufe dafür schrieb er ein C-Programm, das abwechselnd die Buchstabenkombination AAAA und BBBB ausgeben konnte. 1994 wurde der erste Linux-Kernel unter General Public License veröffentlicht. Torvalds lernte Stallman erst zur Halbzeit seines Projekts kennen und entschied sich anschließend dafür, das Endergebnis lizenzfrei unters Volk zu bringen. Seither erscheinen im Halbjahrestakt die jeweils aktuellen Kernel-Versionen für mehr als zwanzig unterschiedliche Linux-Distributionen. Ubuntu zählt zu den bekanntesten unter ihnen, und seine Philosophie ist einfach. Von Unix hat Torvalds den Grundsatz «Alles ist eine Datei» übernommen – ein Prinzip, das es ermöglicht, periphere Geräte – so etwa USB-Anschlüsse und CD-Laufwerke – ohne eigenen Laufwerksbuchstaben ins System einzubinden. Mithilfe von sogenannten Shell-Befehlen lässt sich das Betriebssystem bis zu den untersten Ebenen hin ansprechen.

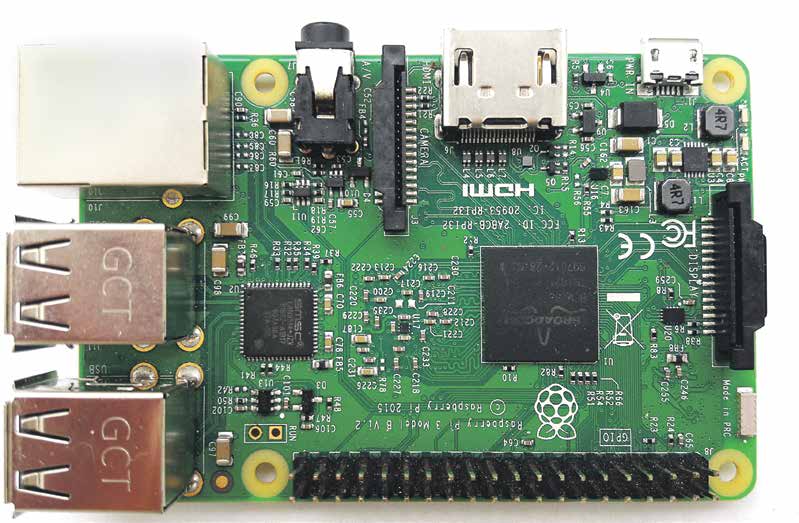

Linux ist bis heute ein Betriebssystem, das für jedermann/jederfrau frei zugänglich ist; von einer befreiten Gesellschaft sind wir dennoch weit entfernt. Selbst wenn Hacker_innen aller Länder ihre Beiträge zur Befreiung von Unterdrückungsformen leisten, die auf Unmündigkeit und Überwachung setzen, lässt eine andere Welt sich nicht so leicht realisieren wie ein Kernel-Update. Die Erfolgsgeschichte von Linux – darunter insbesondere auch die der Ethical-Hacking-Distribution Linux Kali – ist dennoch ein Beweis dafür, dass es in bestimmten gesellschaftlichen Teilbereichen auch anders gehen kann. Der kritische Geist der Unix-Hacker lebt jedenfalls vielerorts fort. So etwa befindet sich auch auf der für Anfänger_innen und Neueinsteiger_innen vorkonfigurierten SD-Karte des bislang über fünf Millionen Mal verkauften Mikrocomputers Raspberry Pi eine kleine und feine Linux-Distribution. Vielleicht wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis aus den Kindern von heute die Linux-Hacker_innen der Zukunft werden.