«Derzeit werden die Helden von einst, die als Partisanen kämpften und für die Befreiung, gegen die Okkupation durch das 3. Reich, in Slowenien zu Tätern gemacht. In Deutschland, wenn ich von ihnen erzählen werde, sind sie dann wiederum Helden», sagt Maruša Krešes Sohn in dem Buch seiner Mutter.

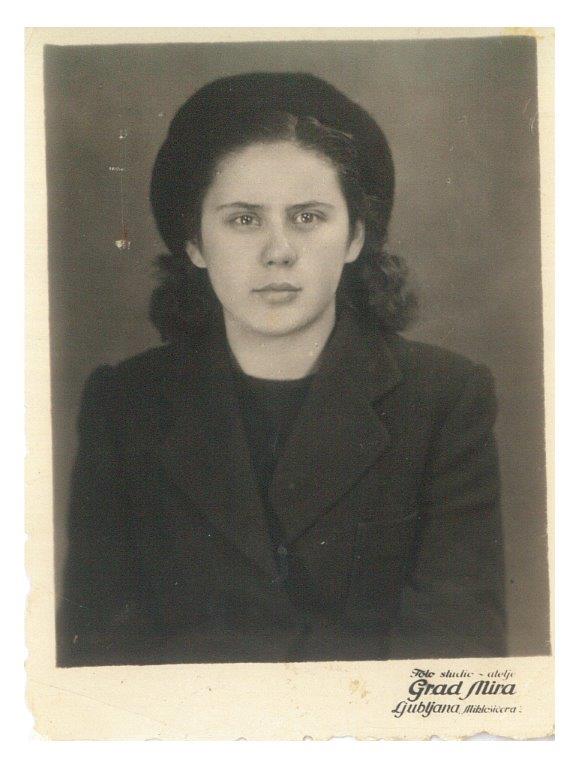

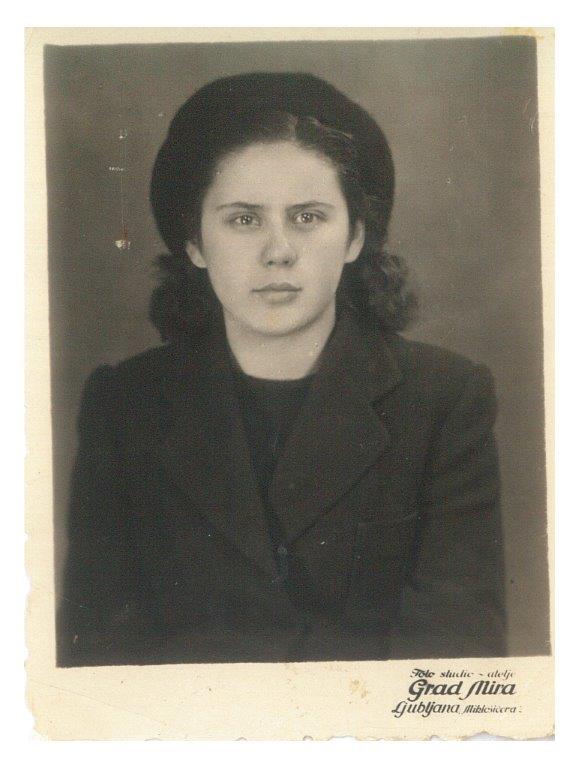

Foto: Privatbesitz Nives Kramberger

Ich lese gerade «Da mi je strah» («Dass ich Angst habe»), Maruša Kreše letztes, autobiografisches Buch über ihre Eltern. Ich finde sehr viel darin, was mich an meine Mutter erinnert. Immer hatte ich dieses Bild vor Augen: eine junge Frau, Partisanenkurierin, im Wald allein, ein Barett auf dem Kopf.

Ihre Mutter, meine Großmutter, war dreiundzwanzigjährig im Wochenbett an Tbc gestorben und meine Mutter lag als Baby ebenfalls mit Tbc und mit vereiterten Augen allein im Kinderbett, fast wäre sie auch gestorben. Die Dörfler in Lemberg versuchten allerlei krude Heilmethoden an ihr, bis meine Uroma Popolnik, eine einfache Marktfrau, das halbverkrüppelte Kind mit nach Maribor nahm, es aufpäppelte und einen Arzt bezahlte. Ein halbes Jahr lag das Baby im Korsett, um die Knochen wieder gerade zu richten. Seither war meine Mutter auf einem Auge fast blind und hatte den verführerischen Silberblick, der den Männern, für die sie sich nie wirklich interessierte, den Kopf verdrehte.

Meine Mutter Neva mit 23 Jahren, 1945

Als sie sechs war, holte ihr Vater, ein exzessiver Quartalssäufer und Dorfschullehrer, sie zurück nach Lemberg* bei Sladka Gora. Denn er wollte seine Tochter selbst unterrichten. So entriss er sie der gluckig-warmen Obhut der Popolnik-Familie, in der sie mit ihren gleichaltrigen Tanten aufwuchs.

In Lemberg lebte sie wie Aschenputtel, denn ihre Stiefmutter ließ es sie deutlich spüren, dass ihr die eigenen Kinder mehr wert waren. Sie schickte meine Mutter Neva bei minus zehn Grad durch metertiefen Schnee ins Nachbardorf zum Bauern Milch holen und – untypisch für ein Mädchen der zwanziger Jahre – durfte sie nicht kochen lernen.

Die Dörfler schimpften meine Mutter mit ihrer dunklen Haut, den blauschwarzen Haaren «Cigana» (Zigeunerin). Sie war ja immer draußen.

Ihr Vater versoff allen Monatslohn und wütete besoffen mit der Flinte gegen die Familie. Von ihm hat meine Mutter nie einen Heller empfangen. Wieder war es Großmutter Popolnik, die ihrer Enkelin ermöglichte, aufs Gymnasium nach Maribor zu gehen.

Muttersprachverbot

Die Okkupation durch die Deutschen in Maribor begann 1941. Ich erinnere mich seit meiner Kindheit an ein Foto der zerstörten Brücke über die Drava (Drau). Als die Nazis im Sturm Slowenien annektierten, wurde alles eingedeutscht. Und so bekam das «slawische Untervolk» in Štajerska (der ehemaligen Untersteiermark) arische Namen verpasst und Muttersprachverbot. Maribor wurde zu Marburg an der Drau, Tatjana zu Waltraut, Ljubljana zu Laibach …

Und meine kleine Mutter stand dunkelhaarig vor einem Nazioffizier im Gymnasium, der sah sie an, zeigte auf sie und schnarrte: «Sie sind Jüdin.» «Nein», antwortete sie fest, ging Selbstsicherheit behauptend rückwärts aus dem Saal und reiste gleich am nächsten Tag mit einer Freundin ab, tauchte unter. Sie zeigte ihre innere Angst nie.

Das war das Ende ihrer Schulzeit.

Die beiden Mädchen schrieben sich in einer österreichischen Stadt als Schwesternschülerinnen ein. Dort bekamen sie Kontakte zu den Partisanen. Beide Mädchen stahlen Verbandsmaterial für den partisanischen Widerstand gegen die Besatzungsmacht und reichten sie an Kontaktleute weiter.

Die Jugendliebe meiner Mutter war ebenfalls bei den Partisanen. Beide wurden von seiner Cousine, die auf der andern Seite stand, verraten. Mischo wurde ins KZ deportiert, dort durch Hirnversuche umgebracht und bei meiner Mutter stand die Gestapo vor der Tür. Seine Mutter erhielt nach einiger Zeit einen Brief, er sei an Lungenentzündung verstorben. Dass er im Nachhinein ein partisanischer Held des Sozialismus wurde, hat beiden Liebenden nichts genützt.

Meine Mutter wurde also von der Gestapo im Pisker, einem berüchtigten Gefängnis in Celje, ein halbes Jahr lang inhaftiert. Sie erzählte mir früher viel darüber: über die Folter, wie Zettel mit Informationen über das, was man im Verhör sagen durfte, versteckt und weitergegeben wurden und wie man diese Beweise anschließend runterschluckte. Im Essen schwammen meist Maden.

Meine Mutter hatte Glück, dass sie nicht wie die meisten in ein KZ deportiert wurde. Denn einer ihrer Onkel war Arzt in Celje (damals Zilli) und unterhielt gute Beziehungen zu den Nazioffizieren, deren Syphilis er behandelte. Er holte sie da raus. Möglicherweise war er ein Domobranz, ein Kollaborateur. Kurz arbeitete sie bei ihm in der Arztpraxis als Helferin. In dieser Zeit weigerte sie sich, auf der Straße die verordnete deutsche Sprache zu sprechen

Als sie wieder Kontakt zur sozialistischen Befreiungsfront der Partisanen bekam, deren Führer Josip Broz Tito war, zog sie als Kurierin durch die Wälder. Später war sie Sanitäterin in verschiedenen versteckten Partisanen-Krankenhäusern im Wald, in die man nur mit verbundenen Augen gebracht wurde. Denn es gab viele izdajalci (Verräter). Einer ihrer Halbbrüder erzählte mir, sie habe ihm erzählt, dass sie beim Verarzten der Sterbenden geweint habe.

Wie viele Tote und Verwundete muss sie gesehen haben?

Wie hat sie sich in den Wäldern versteckt?

Hatte sie Angst?

Oder ist sie, wie sie selbst sagte, «leicht und ohne Angst, traumverloren durch die dunklen Wälder gelaufen, benebelt vom Schnaps, den die Bauern mir zur Stärkung gaben», um zu überleben.

Desillusionierung

Die Diskussion um das Thema erhitzt auch heute die Gemüter. Vom Bürgerkrieg während der Okkupation ist jetzt die Rede.

Ich verstehe jetzt, wieso meine Mutter nie wollte, dass ich erzähle, sie sei Sanitäterin bei den Partisanen gewesen. Meine Mutter wusste mit ihrer politisch klugen und stillen Art, wie schnell geschichtliche Interpretation sich ändert und gefährlich werden kann. Sie hatte mir von ihrer Desillusionierung erzählt, als sie in den Stab der Partisanen kam und sah, wie es dort alles gab, was anderen fehlte: Kaffee, Fleisch, Kuchen. Sie ließ sich dann als Kurierin zurück an die Basis zum «Volk versetzen», wie sie zu sagen pflegte.

Ihre Waffe war Schweigen und lächelnde Diplomatie mit sturer Entschlossenheit. Sie fürchtete ihr Leben lang, die versteckten Nazis in Deutschland würden wiedererwachen.

Der Todestag meiner Mutter ist am 29 August. Es war Vollmond.

An meinem Geburtstag, einige Tage vor ihrem Tod, rief sie mich an, sie tat, als sei nichts, und gratulierte mir mit einem Lächeln in ihrer versiegenden Stimme. Mein jüngster Onkel, einer ihrer zahlreichen Halbgeschwister, nennt sie seine gute Fee (dobra vila), immer habe sie ihm und seinen Kindern was zugesteckt. Er sagt: «Sie hat uns Geld und Geschenke immer still in den Schränken hinterlassen, so dass man sie erst fand, wenn sie bereits fortgefahren war. Nie hat jemand meinen Kindern was geschenkt, außer deiner Mutter. Heimlich, damit dein Vater es nicht merkt … und sie lächelte und lachte so wie du.»

*Lemberg pri Šmarju, deutsch Lemberg bei St. Marein in der Region Savinjska/Sannberg, historisch Štajerska/Untersteiermark