Die Ströme der Wandernden aus Not tangieren nicht Städte wie Wien, aber ...

Eine Stadt wie Wien könne nicht mehr funktionieren, nicht mehr gut verwaltet werden, wenn die Zahl der Flüchtlinge eine «tolerierbare» Grenze überschreite, entnehmen wir den Medien und den politischen Statements. Robert Sommer nach einem Ausstellungsbesuch im Museum für angewandte Kunst (MAK), wo unter anderem innovative Projekte «taktischer Städteplanung» für sich ungleich rascher als Wien ausdehnende Megastädte zu sehen sind.

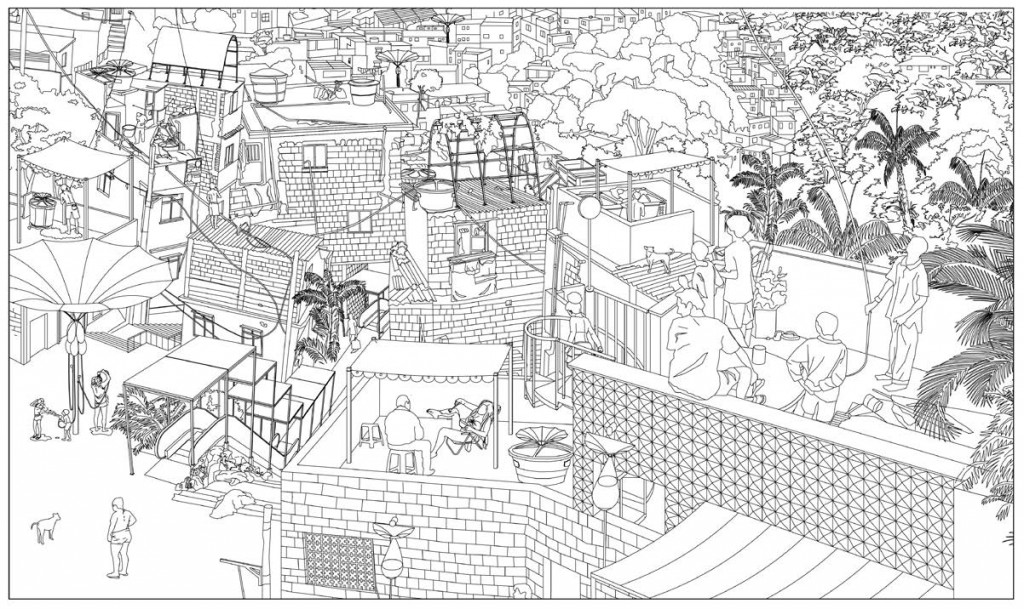

Illu: RUA Arquitetos und MAS Urban Design

Die Stadt Lagos zieht jährlich allein aus Westafrika 600.000 Hoffnungsvolle an. Lagos funktioniert natürlich bei weitem nicht so wie Wien. Aber es hat die Energien, diesen Zuzug zu verkraften. Unser Vorschlag wäre, die Ausstellung im MAK über die Megacities auch unter diesem Blickwinkel zu betrachten. Wien, wo die Aussicht auf ein paar Tausend neue Flüchtlinge Panik auslöst, sollte gewahr werden, dass es von den wirklich massiven Flüchtlingsströmen und durch Not generierten Wanderungsbewegungen nicht tangiert ist. Und dass in den Elendsvierteln jener Städte, die massiv davon tangiert sind, nicht nur Elend, Gewalt und Hoffnungslosigkeit herrscht, sondern auch in Realität umgesetzte Fantasie von Nahbarschaftsinitiativen und engagierten Städteplaner_innen.

Die Ausstellung «Uneven Growth« (Ungleiches Wachstum) ist ein Teil der Vienna Biennale 2015, die sich der Zukunft unserer Städte widmet. Vorweg gesagt: Jenes Land, in dem die Städte in einer für Mitteleuropäer_innen unvorstellbaren Kurve explodieren, nämlich die VR China, bleibt ausgespart (wenn man von Laurent Gutierrez’ und Valerie Portefaix’ Projekt «Hong Kong Is Land» absieht, das acht neue künstliche thematische Inseln vorsieht, die die bestehenden 250 Honkgonger Inseln ergänzen sollen). Möglicherweise hätte es Ausstellungskurator Pedro Gadanho (vom New Yorker Museum of Modern Art) schwer gehabt, in diesen in die Höhe und Breite wuchernden Städten jene Laboratorien der Hoffnung zu finden, die für die Wiener Ausstellung prägend sind und sie völlig vom Verdacht freisprechen, einmal mehr ein deprimierendes, handlungshemmendes Bild der Hoffnungslosigkeit zu zeichnen.

In China werden Städte buchstäblich aus dem Boden gestampft. Städte etwa, die in den siebziger Jahren so groß wie St. Pölten waren und die daher niemand in Europa kannte. Plötzlich, vier Jahrzehnte danach, haben sie mehr Einwohner als Österreich, und noch immer kennt kaum wer ihren Namen, denn immer mehr Städte haben eine Bevölkerung, die quantitativ der gesamtösterreichischen gleicht. Shenzhen ist ein typisches Beispiel. 1978 war es eine schläfrige Provinzstadt mit 68.000 Einwohner_innen. Heute wohnen neun Millionen in Shenzhen. Die Stadt ist größer als New York. Der Hochhausbau in China verschlingt 40 Prozent des Jahresweltverbrauchs an Zement und Stahl («Süddeutsche Zeitung», 28. Juni 2013). Die Entwicklung ist ganz im Sinn der Partei. Die forcierte Urbanisierung ist Teil der Innenpolitik Chinas. Bis zum Jahr 2025, so der offizielle Plan, sollen 250 Millionen Bauern ihre Dörfer verlassen und in die Städte ziehen.

Widersprechende Wahrnehmungen der Slum-Realität

Wenn in China von neun Millionen Shenzhener_innen die Rede ist, kann man sich auf diese Zahl mehr oder weniger verlassen. Bei anderen Megacities trifft man auf Angaben, die einander krass widersprechen. Die MAK-Ausstellung belehrt uns, dass die indische Metropole Bombay (Mumbai) von 12 Millionen Menschen bewohnt wird. Den deutschen Schriftsteller Christoph Hein, der 2013 in Bombay war, hat man informiert, dass 22 Millionen in dieser Stadt lebten. Er zitiert seine amerikanische Schriftstellerkollegin Katherine Boo, die in ihrem großartigen Buch über Bombays Elendsviertel versucht hat, die Frage zu beantworten, was hier unter «anständigem Leben» verstanden wird. Ihre Antwort: «Der Zug, unter dem man nicht gekommen ist, der Slumlord, den man nicht verärgert, die Malaria, die man nicht eingefangen hat, das ist anständiges Leben.»

Wenn man Medienberichte über die Elendsviertel der Weltmetropolen sammelt, kennt man sich bald nicht mehr aus. Kommentator_innen und Dokumentarist_innen, die im selben Jahr über die selbe Stadt berichten, vielleicht sogar über dieselbe Favela, kommen zu völlig unterschiedlichen Zukunftserwartungen und Realitätswahrnehmungen. «Vor fünfzehn Jahren hielten die Drogenhandel-Kommandos in den Slums von Rio noch die Gemeinschaften zusammen. Organisierten eine Sozialstruktur, verteilten den Gewinn, achteten auf die Bildung der Nachkommenden. Heute regiert, wer die größere Waffe trägt, brutaler ist», konnte man in einem «WOZ»-Artrikel (von Lennart Laberenz) lesen, dessen zentrale Botschaft war, dass Rio de Janeiro allmählich vor die Hunde geht. Die Ausstellung im MAK vermittelt ein umgedrehtes Rio-Bild. Im Zentrum steht hier die Selbstorganisation der Favela-Bewohner_innen, die mit der Methode der «puxadinhos» ihr Leben verbessern. Der Begriff steht für Erweiterungen vorhandener Strukturen aus Restmaterialien. Aus dieser Sicht wird Favela nicht mit Katastrophe, sondern mit Hoffnung assoziiert.

Ein Katalog des brasilianischen Projekts «Varanda Products» kann durchgeblättert werden. Hier werden – nach dem Motto «smarte ökonomische Lösungen» – einfache und billige Gebrauchsgüter hergestellt und vertrieben, die den Alltag sowohl in den privaten Breichen der Slumsiedlungen als auch in den Straßen und Plätzen der Favelas bereichern. Die Palette reicht vom einfachen Plastiksessel über schicke Regenwassersammler und -duschen bis zu den Glasziegeln, die verstreut in eine Mauer voll konventioneller Ziegeln eingemauert werden, um das Innere einer Favela-Unterkunft mit ungewöhnlichem Licht zu erfreuen.

Die Favelas von Rio – ihre geschätzte Anzahl liegt bei 650 – sind Resultate von Fluchtbewegungen. Dem reichen Wien sind, wenn man der Politik glaubt, schon wenige tausend Flüchtlinge aus den vom Krieg vernichteten Räumen nicht zuzumuten, aber Rio musste eine Million aufnehmen (auch hier gehen die Zahlen der Elendsviertel-Bewohner_innen krass auseinander). In den 60er- und 70er-Jahren mussten Zehntausende den Norden oder Nordosten des Landes, wo sie kein Einkommen mehr erzielen konnten, verlassen und orientierten sich nach Rio. In den letzten Jahren vergrößern sich die Favelas auch durch den Zuzug der unteren Mittelschicht. Ihre Mitglieder können sich keine Wohnungen außerhalb der Slums mehr leisten.

«Lagos zermürbt die kreativen Geister»

Das utopische Projekt «Lagos Tomorrow» ist der großartigste Teil der «Uneven Growth»-Ausstellung im MAK – vielleicht weil es der utopischte ist. Lagos besteht aus einer Reihe von Inseln, was städtebauliche Kreativität hervorruft – die nigerianische Hauptstadt, die dreimal so viele Einwohner_innen wie Österreich hat, könnte das Venedig Afrikas werden, freilich ein sehr modernes Venedig. Ein Blick auf die Coverseite dieser Augustin-Ausgabe zeigt, was gemeint ist. Einer «WOZ»-Reportage (von Judith Reker) war aber zu entnehmen, dass die Rahmenbedingungen, solche Utopien konkret werden zu lassen, fehlen: «Lagos zermürbt die kreativen Geister, die etwas ändern wollen. An Plänen und Ideen fehlte es nie, nur hat noch keine Regierung mit der Umsetzung ernst gemacht. Lagos hätte eine schöne Stadt sein können, meint Architekturprofessor David Aradeon. Er spricht vom Spiel von Wasser und Land (…) Die Kreativen, die sich mit Lagos und seiner Verwaltung beschäftigen, resignieren.» Oder sie kommen nach Wien und werden Augustin-Verkäufer_innen.

Das Projekt «Uneven Growth» umfasst auch eine Online-Plattform (www.uneven-growth.moma.org), auf der die Öffentlichkeit aufgefordert wurde, gute Praxisbeispiele für städtebauliche, gleichheitsfördernde Lösungen einzureichen. Eine Auswahl davon ist im MAK zu sehen, etwa aus Süditalien die Idee des dreiseitigen Straßenfußballplatzes, auf dem drei Teams sich auf drei Tore hin orientieren müssen – eine geniale und raffinierte Methode, den spaltenden Sieg-und-Niederlage-Antagonismus auszuschalten, weil jedes Team den beiden anderen notwendigerweise helfen muss, um den Ball in eines der Tore zu versenken.

Ob man die ausgestellten Modelle «taktischer Städteplanung» auf der Basis bestehender Eigentumsverhältnisse und des globalen Fortschreitens der Privatisierung überhaupt verwirklichen kann, wird in der Ausstellung nicht thematisiert. Die Eigentumsfrage bleibt ausgeklammert, und somit eine «radikale Idee» der Stadt-Soziologin Saskia Sassen: «Am liebsten würde ich in den gefährdeten, immer teurer werdenden Städten eine rote Linie ziehen, innerhalb deren ein weiterer Ausverkauf an Spekulanten und ausländische Investoren unterbunden wird.» Das sei natürlich unrealistisch: «Da würden mich sämtliche Grundstückseigentümer innerhalb der rot umrandeten Zone brutal lynchen.»

Zu den Kriterien der Ausstellung im MAK zählte allerdings nicht der Grad der Realisierbarkeit der ausgestellten Projekte …

Info:

Die Ausstellung ist bis 4. Oktober im MAK, 1010 Wien, Weißkirchnerstraße 3, geöffnet.

www.viennabiennale.org