Wenn Menschen zu viel sammeln

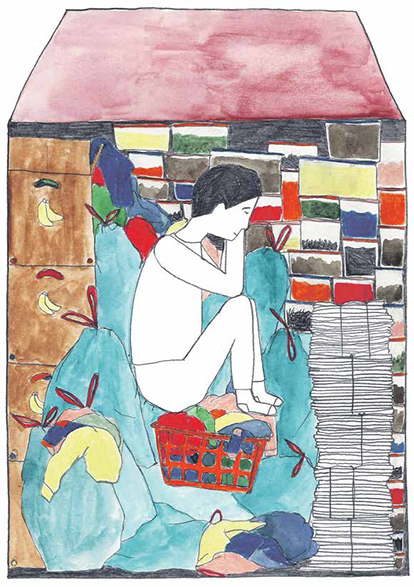

Messies sind nicht «unordentlich»; dass sie materielle Dinge sammeln und daran festhalten, kann viele Gründe haben. Dagmar Weidinger hat sie sich erklären lassen. Illustration: Nina Pieper

Renate Kobler* steckt fest im Chaos. Seit einigen Jahren schon besucht sie deshalb die Messie-Angehörigengruppe an der Wiener Sigmund-Freud-Privatuniversität (SFU). «Ich lebe ES wirklich», sagt die Pensionistin aus Wien Floridsdorf. Mit ES meint sie die Sammelwut ihres Mannes, die sich über die eigene Wohnung, eine zweite angemietete Wohnung, zwei Keller, eine Garage, eine Werkzeughütte mit 60 m2 und ein Haus im Burgenland erstreckt. Erst in der Gruppe hat Kobler erfahren, dass das, was sich bei ihr zuhause abspielt, einen Namen hat und seit 2013 offiziell als Diagnose im psychiatrischen Handbuch DSM-5 («Diagnostic and Statistical Manual of Mental

Disorders») verzeichnet ist.

Alles sammeln

Der Begriff Messie leitet sich vom englischen «mess» – Unordnung ab. Als Erste benutzte die selbst betroffene US-Amerikanerin Sandra Felton den Namen in den 80er-Jahren für die von ihr ins Leben gerufene Selbsthilfegruppe «Messies Anonymous». Im Jahr 2000 wurde die Wiener Psychoanalytikerin Elisabeth Vykoukal auf das Phänomen aufmerksam und gründete zwei Gruppen an der SFU – eine für Betroffene, eine zweite für deren Angehörige. Bald schon begann man auch Hausbesuche anzubieten.

Doch nicht jeder, der eine volle Wohnung hat, ist gleich ein Messie, weiß Vykoukal und nennt ein entscheidendes Kriterium: «Bei Messies ist die Wohnung nicht mehr funktional; das heißt, die menschlichen Grundbedürfnisse, sich zu waschen, sich zu versorgen, aber auch es sich irgendwo gemütlich zu machen, lassen sich nicht mehr erfüllen.» Geschätzte 30.000 Personen in Österreich sind Betroffene.

Auch Kobler kämpft mit ihrem Mann fast täglich um benutzbare Teile der Wohnung. Zwischen Werkzeugkisten, Zeitungsstößen, Kleiderbergen und Plastiksäcken quetscht sie sich durch einen engen Gang an den einzigen verbleibenden Arbeitsplatz in der Wohnung – einen kleinen Computertisch. Einmal in der Woche stellt sie ihrem Mann ein vollgefülltes Billa-Sackerl in sein Zimmer – darin all das, was sich in sieben Tagen auf ihrem Lieblingstischchen im Vorzimmer angesammelt hat. Kaum hat sie das zarte Biedermeier-Möbelstück leergeräumt, trudeln schon wieder Neuzuläufe ein. «Mein Mann würde alles sammeln», sagt Kobler. «Gratis Werbegeschenke sind besonders gefährlich. Ganz egal, ob es Kulis oder Flyer sind, er nimmt nicht einen, sondern zehn.»

Als Koblers Mann noch als Grafiker arbeitete, nutzte seine Frau die Arbeitsstunden, um aufzuräumen; seit er ebenso pensioniert ist, wird es schwieriger. Nach außen hin wirken die beiden dennoch wie das «perfekte Paar». Wie bei vielen Messies beschränken sich die Schwierigkeiten auf die eigenen vier Wände. «Wenn es mir zu viel wird, buche ich mir eine Reise nach Berlin oder Venedig, weil ich wegmuss. Aber Venedig allein, wie traurig», sagt Kobler. Vor zwei Jahren kauften die beiden eine weitere Wohnung im Haus – das habe die Beziehung deutlich entspannt. Trotz dieser schwierigen Lebensumstände hat man im Gespräch mit ihr nicht den Eindruck, dass sie ihren Mann nicht liebt. «Mein Mann ist eigentlich extrem hilfsbereit», sagt Kobler. «Neulich konnten wir sogar dem ÖAMTC-Mann helfen», erzählt sie schmunzelnd, «ihm fehlte eine spezielle Zange, wir hatten zwei.»

Irgendetwas läuft schief

Dennoch laufe die Hilfsbereitschaft ihres Mannes oft ins Leere, denn Freunde habe er nicht viele, meint Kobler nachdenklich. Dass Messies häufig unter Einsamkeit leiden und enge Bindungen vermeiden, bestätigt auch Elisabeth Vykoukal. Für viele wären die Dinge und die Beschäftigung mit ihnen zum Ersatz von Beziehungen geworden. Für die einen sind sie eine Art Schutzschicht gegen unangenehme Gefühle. Für die anderen die Reste von vertrauten Personen. Eine allgemeingültige Erklärung der Materialfülle gebe es nicht – doch in vielen Fällen würden frühe Verluste, nicht verarbeitete Trennungen oder andere Traumata hinter dem Sammelverhalten stecken. Auch andere psychische Erkrankungen würden oft in Zusammenhang mit dem Messie-Syndrom auftauchen, darunter Depressionen, Zwangsstörungen oder schwere Persönlichkeitsstörungen.

Für Vykoukal ist das, was Messies tun, dennoch nicht abnormal, sondern eine normale – und vielleicht durchaus gesunde – Reaktion auf einen früh erlittenen Mangel. Außerdem, ist die Analytikerin überzeugt, seien Messies sehr sensibel für gesellschaftliche Fehlentwicklungen und Schwierigkeiten. «Wer sagt uns denn, dass unser Konsumwahn und das dauerndes Wegwerfen von Dingen normal ist?», sagt Vykoukal, der die Sympathie für ihre Klient_innen unschwer anzumerken ist. Messies hätten erkannt, dass etwas gravierend schief laufe in unserer westlichen Welt. Oft würden sie den Wert von menschengemachten Objekten unabhängig vom Geldwert schätzen und sich für Umweltthemen starkmachen. «Messies heben auch Abfall sauber abgewaschen auf. Sie sind keine Vermüller», sagt die Therapeutin und fügt hinzu: «Vielleicht halten uns ja gerade die Messies allen einen Spiegel vor.» Oft habe sie bei Hausbesuchen spontan an die Butterberge und Milchseen der kapitalistischen Konsumgesellschaft gedacht. Das Anhäufen und Zerstören wäre eine Dynamik, die sich auch in den «Messie-Nestern» immer wieder abspielen würde. «Dort wo uns die reale Sicherheit in unserem Leben fehlt, verlassen wir uns doch alle auf die Dinge», sagt Vykoukal. Shopping als die Religion der Massen, die noch dazu verlässlich Serotonin freisetzt. «Messies spüren vielleicht auch, dass wir wieder in einer Zeit leben, in der es für viele nicht selbstverständlich ist, eine Heimat zu haben. Bilder von Hungersnöten und Mangel stehen im Fernsehen auf der Tagesordnung», ergänzt die Analytikerin ihre Überlegungen.

Kunst und Wertschätzung

Häufig seien aber auch die eigenen familiären Kriegs- und Mangelgeschichten noch sehr präsent. «Sammelsucht» also als Ergebnis transgenerationaler Weitergabe? Für Renate Kobler eine durchaus schlüssige Erklärung, denn auch ihrem Mann sitzt der Mangel in den Knochen. Der Vater war im Krieg gefallen, zurück blieb eine kränkliche Mutter. Bereits sie hatte zu sammeln begonnen – mehr als nötig. Die Kästen wurden in den Fünfzigerjahren angefüllt mit Seife, Waschpulver und Kleidung. Im Vorzimmer wurden jahrelang schulterhoch 17 Laufmeter Stoff gelagert. Häufig entdeckt Kobler an ihrem Mann Verhaltensweisen, die eher an die Nachkriegszeit denken lassen – stundenlang sitzt er dann in der Küche, studiert akribisch die Flyer diverser Geschäfte, vergleicht Preise. Bringt drei Kübel Äpfel auf einmal nachhause oder vier bis fünf Blister mit Weintrauben. «Es ist, als ob er darauf programmiert wäre, von allem immer genug zu haben, um im Falle zukünftiger Katastrophen autonom zu sein», sagt Kobler und fügt resignativ hinzu: «Es kann uns eigentlich nichts passieren.»

Resignation sei eine Haltung, die sich bei Angehörigen oft einstellen würde, weiß auch Vykoukal. Denn obwohl sie dem Krankheitsbegriff gegenüber kritisch ist, sieht auch sie, dass Betroffene und ihre Angehörigen häufig dringend Hilfe benötigen. «Spätestens, wenn offizielle Stellen wie Vermieter oder die Brandschutzpolizei Alarm schlagen, muss etwas getan werden, damit jemand nicht seine Wohnung verliert.» Expert_innen wissen heute trotzdem, dass es mit dem Ausmisten alleine nicht getan ist. Die Psychologin Birgit Stetina, die aktuell den Messie-Schwerpunkt an der SFU koordiniert, sagt dazu: «Bei unseren Hausbesuchen geht es uns vor allem darum, herauszufinden, warum das Weggeben so schwierig ist. Was ist die zugrundeliegende Thematik?» Letztlich helfen nur Geduld und Beharrlichkeit, weiß auch Elisabeth Vykoukal zu berichten. Und – Wertschätzung. Nicht zufällig macht sie sich gemeinsam mit ihrem Mann, dem Künstler Wolfang Dokulil auch immer wieder Gedanken darüber, wie Messies aus ihren Materialbergen etwas «Sinnvolles» machen könnten … Kunst vielleicht?

«Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen» ist ein Ausspruch aus Goethes «Faust», den Vykoukal gerne zitiert. Denn das ist es, worum es im Umgang mit Dingen letztlich immer geht – die Aneignung; sie kann ein erster Schritt in einem Veränderungsprozess sein.

* Name von der Redaktion geändert