In der Baubranche wird vermehrt über die Wiederverwertung von Baustoffen abgerissener Gebäude geredet. Das ist gut. Noch besser wäre, es kommt gar nicht erst zum Abriss.

Text: Christian Bunke

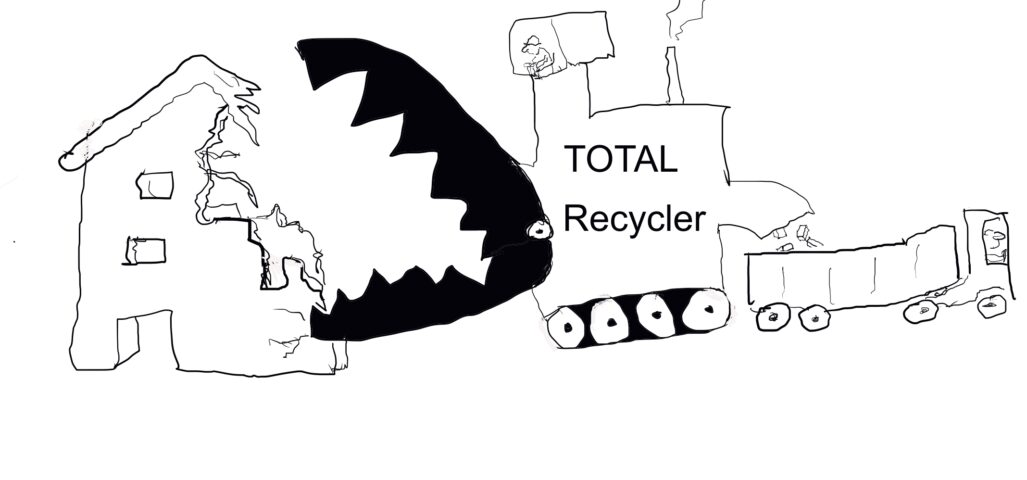

Illustration: Much

Wer dem Bau- und Umwelttechniker Jakob Lederer von der TU-Wien im Onlinegespräch begegnet, dem fällt gleich dessen gewähltes Hintergrundbild auf. Zu sehen ist das im Mai vergangenen Jahres abgerissene Leiner-Gebäude auf der Wiener Mariahilfer Straße. «Das zeige ich auch bei Gesprächen zum Thema», sagt er.

Emissionsreiche Baubranche.

Denn in dem Bild verbirgt sich eine Geschichte, die ins Herz aktueller Debatten in der Bauwirtschaft führt. Konkret geht es um die Klimabilanz. 38 Prozent aller CO2-Emissionen fallen laut UN-Angaben weltweit auf die Baubranche. Ein besonderer Treiber ist der Zement, dessen Herstellung äußerst energieintensiv ist und auch aufgrund der chemischen Reaktion beim Brennen viel CO2 freisetzt. Außerdem werden Rohstoffe wie Sand, Kies und Wasser benötigt. Sand, der in der Ostregion Österreichs vor allem dort abgebaut wird, wo sich fruchtbares Ackerland befindet – im Marchfeld zum Beispiel.

Deshalb wird vermehrt über Recycling-Methoden diskutiert. Einmal verwendete Baumaterialien könnten doch in neuen Häusern eine Heimat finden. In Wien experimentieren damit bereits einige Unternehmen, darunter das Baukarussell oder die Materialnomaden. Erstere wollen etwa Fenster, Türen oder Parkettböden aus Altbauten in Neubauten «umpflanzen» und nennen das dann «Social Urban Mining». Die Materialnomaden verkaufen on- und offline unter anderem Bauteile und Materialien aus «Rückbauprojekten», wie der Abriss von Häusern verschönernd genannt wird. Auch das alte Leiner-Haus ist ein «Rückbauprojekt», wenn auch nicht von den zuvor genannten Unternehmen. Hier wurde publikumswirksam das alte Stiegenhaus aus dem Jahr 1895 weiterverkauft und einer Zweitnutzung zugeführt.

Wird ein Haus wie eben jenes von Leiner abgerissen, bleiben aber nicht nur ein Stiegenhaus oder ein paar Türen oder Fenster zurück. Es entsteht auch jede Menge Schutt. Oder «Baurestmasse», wie das im Fachjargon genannt wird. «In Wien gibt es jährlich 1,5 bis zwei Millionen Tonnen Baurestmasse», rechnet Jakob Lederer vor. «Und der größte Teil davon stammt aus Abrissen.» 95 Prozent davon seien mineralischer Natur, also Ziegel, Mörtel, Beton, Steine und Ähnliches. «Es existieren Anlagen, die können daraus 99,9 Prozent recycelbares Material herstellen.» Das sind Körner, die zum Beispiel beim Straßenbau verwendet werden können. Auch im Gleisbau werden recycelte Baustoffe verwendet. Eine solche Anlage gibt es zwar im westlichen Niederösterreich, aber leider nicht in Wien», so Lederer. Die Konsequenz: «Dieselben Lkw, die die Rohstoffe für den Beton nach Wien hineinfahren, fahren den Wiener Bauschutt anschließend zurück nach Niederösterreich. Das können Entfernungen von 30 bis 60 Kilometer sein. Auch so entstehen Emissionen.« Gäbe es aber genügend Recycling-Anlagen in Wien, hätte das große Vorteile: «Die Transportdistanz wird viel geringer. Ich habe einen niedrigeren Energieaufwand. Außerdem führt die Anlage das verwendete Wasser im Kreis, was einen niedrigeren Wasserverbrauch bedeutet.»

Kreislaufwirtschaft.

Tatsächlich spielen derlei Überlegungen auch bei der Stadt Wien inzwischen eine Rolle. Deren aktueller Entwurf für eine «Smart City Strategie» sieht vor, bis 2040 «die Wiederverwendbarkeit von mindestens 70 Prozent der Bauelemente, -produkte und -materialien von Abrissgebäuden und Großumbauten» sicherzustellen. Außerdem soll «kreislauffähiges Planen und Bauen zur maximalen Ressourcenschonung» ab 2030 «Standard bei Neubau und Sanierung» sein. Mit der Bauwirtschaft verbundene CO2-Emissionen will die Stadt bis 2030 um 55 Prozent senken.

90.000 Tonnen Abfall.

Dieses Versprechen hält auch Jakob Lederer für positive Schritte in die richtige Richtung. Doch am liebsten wäre ihm, es würde überhaupt viel weniger abgerissen. «Wird weniger abgerissen und mehr saniert, gibt es weniger Emissionen. Beim Erhalt alter Gebäude wird meistens mit dem Denkmalschutz argumentiert, aber es gibt hier auch ein klares ökologisches Element», so Lederer. «Es gibt auch Gebäude, die vielleicht nicht so schön aussehen, die aber dennoch aus Umweltschutzgründen erhalten bleiben sollten.» Die Wiederverwendung alter Baumaterialien findet er eine «schöne kulturelle Praxis», jedoch, so sagt er, seien im Fall des Leiner-Gebäudes fünf bis zehn Tonnen Material, darunter das alte Stiegenhaus, «für wohltätige Zwecke» versteigert worden. «Es wurden durch den Abriss aber 90.000 Tonnen Abfälle erzeugt, die nicht hätten sein müssen.»

Spätestens hier wird ein Bogen zu anderen klimapolitischen Debatten sichtbar, etwa jener der «ökosozialen gesellschaftlichen Umgestaltung». Denn die Sanierung alter Gebäude erfordere Fachwissen. «Hier können viele neue Arbeitsplätze entstehen», so Lederer. Fazit: Wenn es irgend geht, einfach mal stehenlassen. Und wenn nicht, dann die Abfälle in ein hochqualitatives Recycling bringen.