Eine Erzählung

Ein Schimmer würde ihr bleiben, hat der Arzt gesagt. Voraussichtlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, den bisherigen Erkenntnissen zufolge, hat er gemeint, schon damals, gleich als sie sich das erste Mal an ihn gewendet hat, weil ihr die Kirchtürme zuerst schief und dann immer schiefer erschienen, jene Kirchtürme, von deren Uhren sie einmal die Zeit hat ablesen können aus Entfernungen, die andere nur ungläubig staunen haben lassen und die ihr die Lüge oder besser gesagt, den Schwindel unterstellten, weil kein Mensch aus dieser Distanz etwas erkennen könne, genauso wie sie sie jetzt mitunter der Lüge und nur der Lüge bezichtigen, wenn sie erklärt, dass Gesichter für sie nur mehr so etwas wie graue, von Schleiern umwobene Ovale sind, die sich in kaum etwas voneinander unterscheiden.

Wie könne sie denn wissen, ob einer oder eine traurig oder fröhlich aussehe, fragen sie, die mit ihrem ungetrübten Blick meinen, auch wahrnehmen zu können, was sie sieht oder nicht sieht, denn Derartiges sage sie ja oft im Angesicht einer Person, die ihr Besuch abstattet in ihrem immer kleiner und kleiner, nun winzig gewordenen Zuhause, das sie sich nach den neuen Gegebenheiten ihres Lebens eingerichtet hat, ihrem für sie und nur für sie überschaubaren Heim, in dem sie nur mehr das aufbewahrt, was für den Alltag und ein klein wenig Freude notwendig ist. Notwendig

ist dafür auch der illegal gebrannte Birnenschnaps, den sie von einem Bekannten regelmäßig bestellt, damit ihr der Vorrat nicht ausgehe, denn auch wenn es täglich nur ein einziger kleiner Schluck von dem Hochprozentigen ist, den sie sich die Kehle hinunterbrennen lässt, meint sie diesen wie nichts anderes zu brauchen, wenn ihr Tag für Tag bewusst wird, dass ihr Blick einmal nicht verschleiert war, jetzt aber verhüllt, verdeckt, verstohlen möglicherweise.

Ihr Blick also verstohlen, ihr Auftreten in der verschleierten Welt aber umso augenfälliger. Die gelbschwarzen Schleifen, deren Farbkombination zwar selbst ihr ins Auge grellt, die sie aber verabscheuungswürdig hässlich findet, trägt sie an beiden Armen, wenn sie ihr Zuhause verlässt. Sie trägt sie mit nonchalantem Ekel und weiß sich damit in trügerischer Sicherheit, die aber schwindet, wenn ihr auf ihrem Weg den Randstein entlang Passanten ebendort entgegenkommen, denn ihren rechten Weg verlassen darf sie nicht, will sie die Sicherheit nicht verlieren, aber den Randstein, dessen Pflaster, das ihn vom Asphalt des Trottoirs abgrenzt, kann sie nur erfühlen. Seine Höhe und Begrenzung aber sind ihr Geheimnis, also bleibt ihr nur wütend rechthaberisch auf ihrem Pfad zu beharren.

Sie hasst die Abhängigkeit von anderen

Wütend rechthaberisch also verfolgt sie ihren Weg in den Supermarkt, wo sie darauf angewiesen ist, dass man ihr die Regale, in denen jene Lebensmittel gelagert sind, die zu essen sie sich entschieden hat, weist, und sie hasst die Abhängigkeit von anderen, die damit ebenso verbunden ist wie die Angewiesenheit auf die Ehrlichkeit einer jeden Kassiererin, der sie ihre Geldbörse reichen muss, damit sie das Geld, das sie für ihre sparsam eingekaufte Ware zu bezahlen hat, herauszähle und ihr die Börse wieder in die Hand zurückgebe, auf dass sie mühsam Brot, Eier, Wurst, Milch in ihren Einkaufswagen verstauen und den Heimweg antreten kann.

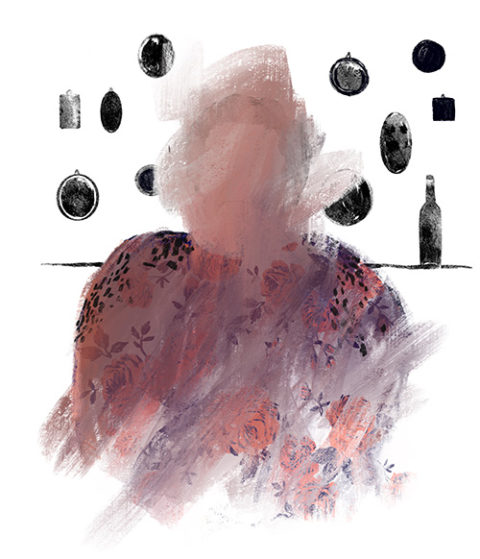

Die Geräusche auf der Straße sind ihr Orientierung, ihr Gehör präzisest, so hochsensibel, dass ihr die Welt oft zu laut wird und sie sich so rasch wie möglich in ihre Wohnung zurückziehen muss. Dort schließt sie auch hochsommers die Fenster, durch die sonst der Lärm des nahegelegenen Parks drängt, des Parks, der einmal so still gewesen ist. Nicht zuletzt deshalb hat sie sich damals, vor nunmehr fünfzig Jahren, als hätte sie geahnt, was einmal auf sie zukommen würde, für gerade diese, so ruhige Wohnung entschieden. Ein kleines, feines Heim, das ostseitig auch noch lichtdurchflutet ist, so hell, dass sie damals, früher, als ihr Sehen noch nicht verschleiert war, selbst die Struktur des Papiers, auf dem sie ihre höchstens fünf mal fünf Zentimeter großen Miniaturbildchen anfertigte, genauestens erkennen und ihre fast mikroskopisch zu nennenden Landschaften hat aufmalen können, mit jenem Furor, der sie oft dazu zwang, noch ein Figürchen, noch ein Marterl, noch ein Sträuchlein dem Ganzen hinzuzufügen. Dennoch waren diese ihre Bilder zuletzt immer harmonisch und nie überladen gewesen, und ihre Betrachter erstaunt, wie man denn derartig Kleines unter Einhaltung der Perspektiven und Größenverhältnisse erzeugen könne. Ja, sie ist stolz darauf und besessen vom Besitz ihrer Bilder, von denen manch einer eines gern gekauft oder geschenkt haben wollte, doch sie hat keine einzige der Miniaturen hergegeben, auch demjenigen nicht, der einmal gemeint hat, sie zu lieben, sie mit ihren verschleierten Augen, und sie ist froh darüber, auch wenn sie jetzt auch nur mehr die Rahmen der Bildchen abtasten kann und daraufhin weiß, was sie darin gemalt hat.

Verschleierte Gegenspieler

Jetzt aber nur mehr noch Alltag und Kampf und Schlachten und Gefechte gegen unsichtbare Gegner, Menschen, Tiere, Randsteine. Menschen vor allem, verschleierte Gegenspieler, die nichts von ihrem Spiel wissen, ihrerseits ihre undurchschaubaren Spiele spielen, in Gedanken oder Gedankenlosigkeit versunken unbeirrbar ihre Wege gehen, sie ihr vertreten, so wie einmal einer ihr vor Zeiten, da ihr Sehen erst begonnen hat, getrübt zu werden, den Weg vertreten hat, mit einer Absicht im Hinterkopf, die ihn dazu brachte, ihr schöne Worte zu machen, sie bis zu ihrer Haustür zu begleiten, den Wunsch zu äußern, sie unbedingt wiedersehen zu wollen und so weiter, doch sie hat ihn wort- und grußlos vor dem Haustor stehen lassen und ist ebenso verfahren, als er tags darauf wieder davor stand, vielleicht Stunden auf ihr Kommen gewartet hat, und sie hat ihn auch dann und in der Folge zehn weitere Tage, an denen er vor ihrem Haus ausgeharrt hat, keines verschleierten Blickes gewürdigt, vermutete sie doch nur Mitleid mit ihrem Gebrechen hinter seiner, wie sie meint, scheinheiligen Liebenswürdigkeit, und Mitleid mit ihren kranken Augen ist ihr das Erbärmlichste, Jammervollste, Hoffnungsloseste, das ihr widerfahren kann.

Allein ist sie also geblieben, allein kämpft sie sich weiter durch das gebrochene Universum, das ihr die Welt ist, im Dschungel der Straßen, deren Namen sie nicht lesen kann, weshalb sie darauf bedacht ist, nach Möglichkeit nur jene Wege zu gehen, die ihr bekannt sind. Allein schlägt sie sich im immer wiederkehrenden Kampf um einen Sitzplatz in der Straßenbahn, deren andere Benutzer nur das Ihre im Kopf haben, allein sucht sie immer und immer wieder die Brille, die ihr der Augenarzt verordnet hat, die Brille, die ihr ein geringfügig besseres Sehen ermöglichen soll, die Brille, deren Nutzen sie als lächerlich und nichts als lächerlich empfindet, auch wenn sie zugeben muss, dass sie ihr manche Kontur doch ein wenig schärfer erscheinen lässt, aber was hilft das, wenn die Gesichter der anderen grauweiße Flecken bleiben und sie auch den Bekanntesten der Bekannten nur an seiner Stimme erkennen kann.

Gut nur, dass sie immer weiß, wo sie ihre Miniaturen gelagert hat, alle in einer riesigen Schachtel, die an einem selbst für sie unübersehbaren Platz in ihrem Wohnzimmer steht. Auch das hat sie erledigt, als sie noch in der Lage dazu war: die winzigen Bildchen, die sie an den verschiedensten Plätzen an den Wänden ihrer Wohnung hingepinnt hat, abzunehmen und in die Kiste zu legen, und jetzt setzt sie sich und beginnt, das bemalte Papier aus den Rahmen zu reißen, eins nach dem anderen. Sie wirft die Rahmen auf den Boden, legt die an den Rändern nun fransenden Bildchen auf den Tisch, tastet nach den nächsten Miniaturen, dann bleibt eine leere Kiste, ein Haufen von hölzernen, metallenen oder goldrandbestückten Rähmchen auf dem Boden und eine Sammlung zerlumpter Miniaturen auf dem Tisch. Sie ordnet die Rahmen in die Kiste zurück, holt sich die schärfste Schere, die sie besitzt, aus der Küchenlade, greift ein Bild nach dem anderen, fährt mit den Fingern noch einmal über jede einzelne sorgsam bemalte Skizze, nimmt dann entschlossen die Schere zur Hand und schneidet. Schneidet einmal quer, noch einmal und noch einmal, was sie nicht mehr sehen kann, soll auch kein anderer zu Gesicht bekommen – ihr elenden Augen.