Die Zeit der Ablösung von der Frauenseite in der Kirche und mein Übergang auf die Männerseite

«Es wird Zeit, dass du bei den Männern sitzt. Du siehst, auf der Seite der Frauen sitzen nur kleine Buben. Es wird allmählich unpassend, dass du in der Kirche auf der Frauenseite sitzt. Such dir einen Platz auf der Männerseite!»

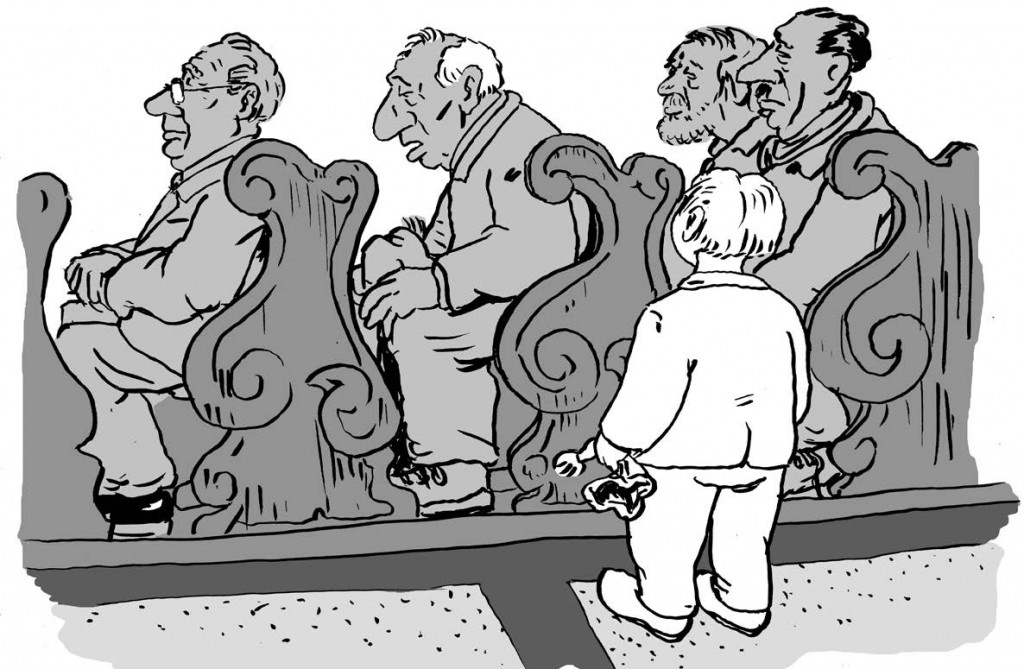

Illu: Karl Berger

Es waren Jahre, in denen ich an der Seite meiner Mutter einherging, sobald wir in die Kirche gingen. Die Zeit war längst vorbei, in der mich meine Mutter auf ihrem Fahrrad mitgenommen hatte, wie ich es bei meinen jüngeren Geschwistern noch sehen konnte. So weit ist es weg, dass ich mich nicht einmal mehr erinnere, jemals auf Mutters Fahrrad gesessen zu haben. Sie wurden auf den Kindersitz genommen und meine Mutter fuhr sie in die Kirche. Sie fand im Dorf einen Platz für das Fahrrad, um es abzustellen. Meist dort, wo sie nach der Kirche noch etwas vor hatte. Im Hof des Kaufmanns. Der duldete die Räder seiner Kunden im Hinterhof seines Geschäfts. Genauso der Wirt, die Wirtin, sie duldeten die Räder ihrer Kunden im Hinterhof ihres Gasthofes. Es sammelten sich dort eine Menge Räder an. Sobald der Winter vorbei war. Wenn es das Wetter erlaubte. Am Sonntag, bevor der Gottesdienst begann.

Ich erinnere mich, dass ich mitunter mit einiger Neugier die Räder betrachtete. Da gab es uralte Stücke darunter, die sahen aus wie aus einer längst vergangenen Zeit, schwer sahen sie aus, sie trugen kaum noch Lack oder Farbe, der Rost war die eigentliche Bemalung. Schwere Gepäckträger. Denen man ansah, dass sie was aushielten. Aber auch neue Stücke, deren Lack noch glänzte, mit und ohne Kindersitz. Die Damenräder trugen die Kindersitze, nicht die Herrenräder. Ich träumte von so einem Rad. Ich hörte davon, die Bauernjungen würden ein Herrenrad bekommen, wenn sie zur Firmung gehen würden, es würde ein Firmungsgeschenk sein. Ich zählte die Jahre wie lange ich noch zu warten hätte.

Die Fahrräder waren allesamt nicht abgesperrt, es bestand keine Gefahr, dass sie gestohlen würden. Wer hätte sie auch stehlen sollen, jeder kannte sein Rad an den Spuren der Abnutzung etc. Der Dieb wäre schnell ausgeforscht, wenn er aus dem Dorf stammte. Niemand stahl ein Rad. Wurde in Rad vergessen, also lehnte es über den Tag hinaus an der Mauer des Hinterhofes, übernahm der Wirt, der Kaufmann die Sorge für das Rad seines Kunden, es verschwand in einer Scheune, in einem Keller, denn der Wirt, der Kaufmann würde bald erleben, dass man nach dem vergessenen Rad fragte.

Für mich war die Zeit längst vorbei, dass ich im Hinterhof des Wirtshauses von der Mutter vom Fahrrad genommen wurde um an ihrer Mutter in die Kirche zu taumeln, zu torkeln. Ich war in einem anderen Lebensabschnitt. Noch auf der Frauenseite in der Kirche in der Nähe des Rockzipfels meiner Mutter, aber schon bald ab in das Gestühl der Männerseite, wo ich mir meinen Platz erst erobern musste. Ich spürte es, die Entscheidung wurde immer dringender. Einmal war es so weit. Es gab kein Zurück mehr. Ich würde mir einen Sitzplatz auf der Männerseite ergattern müssen. Die Kirche war klein. An manchen Feiertagen war sie übervoll. Schüchtern blickte ich in die Reihen, um einen leeren Platz auszumachen.

Die Männer rückten nicht zur Seite

Die Reihen waren nur vom Mittelgang aus zugänglich, sie endeten an der Außenmauer der Kirche. Die Plätze an der Mauer waren die unbeliebtesten. Man sah von ihnen oft nicht zum Altar, Säulen verstellten den Blick. War man spät dran, waren die Plätze entlang des Mittelganges alle schon besetzt bis weit hinein in die Reihe. Ich musste mir allen Mut zusammennehmen, den Versuch zu starten, einen leeren Platz an der Kirchenmauer anzusteuern. Die Männer rückten nicht zur Seite, die Plätze an der Seite des Mittelganges waren zu begehrt, man war von ihnen aus beweglich, man konnte zur Kommunion gehen, zur Beichte, oder einfach aus der Kirche gehen, wenn einem aus welchen Gründen auch immer danach war. Die Männer standen auch nicht auf, um einem Platz zum Durchgehen zu machen. Sie blieben in der Regel hocken, so als würden sie ihren Sitzplatz demonstrativ behaupten wollen.

Ich musste irgendwo rein. Ein Männergesicht, das mir einigermaßen freundlich schien, das mich nicht anbrummen würde: Na, hast du dir keinen anderen Platz gefunden, muss das sein, hier nicht. Ich stand vor dem Herrn, machte Anstalten, dass ich in die Reihe wollte – es kam nichts, kein Zeichen der Bereitschaft, mich durchzulassen. Nach einem kurzen Warten wurde es mir immer peinlicher, bis ich wahrscheinlich mit rotem Kopf weiterging, um es bei einem anderen Herrn wieder zu versuchen. Hin und wieder erlebte ich so was wie Mitleid mit mir. Ich war schon ganz entmutigt. Fragte immer leiser nach der Erlaubnis oder stand einfach verzweifelt und flehentlich vor der Bankreihe und sah verlegen den Erstplatzierten an. Es konnte vorkommen, dass der sogar rückte und mir seinen privilegierten Randplatz überließ, weil er meiner Not ein Ende machen wollte. Mir wurde warm ums Herz, ich war dann sehr berührt und dankbar. Aber auch beschämt, ich hatte mitunter ein Gefühl der Schuld oder eines Zuviels der Güte. Aber die Güte tat mir schon immer gut.

Auf der Empore

Irgendeinmal entdeckte ich die Empore der Kirche, da ging es viel relaxter zu, es war hier alles ein wenig schlampiger, sozial schlampiger, Männer saßen mitunter auf der Frauenseite, Frauen auf der Männerseite, was allerdings selten vorkam. Verliebte Paare, phantasierte ich, die nicht auseinanderzubringen waren. Hier siedelte ich mich mehr und mehr an. Meine Mutter sah das nicht so gerne, aber sie fand sich damit ab. Das Sitzproblem war nicht einfacher. Für mich kamen immer nur die Plätze an der Mauer in Frage. Aber ich war hier frecher. Ich pflanzte mich selbstbewusster vor dem Platzersten auf, wenn ich in die Reihe wollte, und es verlief undramatischer ab, was jetzt folgte. In dem allgemeinen Durcheinander von noch stehenden und schon sitzenden Kirchengästen fiel ich nicht auf, wenn ich eine Ablehnung erfuhr, die Leute sahen nicht hin, man war anderweitig beschäftigt oder es gehörte dazu, es war nichts Ungewöhnliches, dass man eine Abfuhr erlitt, man ging einfach weiter. Niemand nahm es persönlich, ich lernte das so, sehr schnell, und es war viel angenehmer so. Bemerkte mich der Herr nicht oder tat er nur so, ging ich einfach weiter. Lehnte sich ein Herr zurück, war es das Signal, ich dürfe mich in die Reihe zwängen. Jetzt begann ein kleiner Turnakt. Die Männer lehnten sich der Reihe nach zurück, aber sie standen nicht auf, der Fußboden war dadurch von ihren Füßen besetzt, man konnte sich darauf nicht weiterbewegen, man musste auf dem Kniebrett gehen, auf dem Brett, auf das man seine Knie abstützte, wenn es angesagt war, zu knien. Nicht gerade toll für die Knieteile der Sonntagshose, je dunkler die Hose umso deutlicher die Staubspuren an den Knien, wenn man aus der Kirche ging.

Wer gar nicht in die Kirche ging, gehörte nicht zur Dorfgemeinschaft

Ich machte ganz neue Erfahrungen bei den Männern auf der Empore. Sie gingen nicht zur Kommunion, sie gingen nicht zur Beichte, sie kamen unpünktlich, sie gingen vor Ende der Messe aus dem Gotteshaus. Die, die ihren Messebesuch abzukürzen pflegten, setzten sich erst gar nicht hin, sie standen den Hut in der Hand im Bereich der Eingangstür, die im Sommer erst gar nicht zugemacht wurde. Es war ein Leichtes, reinzukommen, und ein ebenso Leichtes, wieder rauszukommen, es war unspektakulär, wenn man es tat. Es waren dies die Halbkirchengänger, so als wären sie im Prozess des sich Ablösens von der christlichen Pflicht, am Sonntag in die Kirche gehen zu müssen. Wollte man Freunde und Bekannte treffen, die man sonst nur schwer erreichte? Manche wirkten ungeduldig, sie hielten das sonst in der Kirche auferlegte Schweigen nicht mehr aus, sie begannen miteinander zu tuscheln, sich gegenseitig in das Ohr zu flüstern, bis einer von den beiden eine Bewegung machte, die hieß, lass uns rausgehen. Es kam auch vor, dass umstehende Kirchgänger unmutig wurden über das Getuschel und sich darüber aufregten, was den Entschluss, die Kirche zu verlassen, erheblich beschleunigte. Na so was, es gab auch Halbchristen, halbkatholische Kirchgänger oder so was, musste ich damals erfahren. Also auch eine Möglichkeit, christlich oder nicht ganz so streng christlich zu sein, war meine Schlussfolgerung. Man war dabei, man schloss sich nicht aus, und man machte es sich etwas bequemer bei den Pflichten, und man gehörte noch immer dazu, zur christlichen Pfarrgemeinde. Zur Dorfgemeinschaft. Denn das war mir damals schon klar: Wer gar nicht in die Kirche ging, gehörte nicht zur Dorfgemeinschaft, man war Außenseiter. Evangelisch Gläubige. Oder gar nicht Gläubige. Sie waren ehedem Flüchtlinge, Zugewanderte. Meist Arbeiter und Arbeiterinnen. Sie schlossen sich aus der christlichen Dorfgemeinschaft aus, man wurde auch ausgeschlossen, man gehörte nicht dazu, sie bildeten eine eigene Kommune, die Kommune der Nichtdazugehörenden, man sah sie mitunter Picknick machen an einem sonnigen Tag an einem Wiesen- oder Waldrand.

Mich faszinierte die Freiheit der Halbchristen, die es nicht so genau nahmen mit ihren christlichen Pflichten und die der Nichtdazugehörenden gewissermaßen, aber es war mir klar, dass diese Freiheiten für mich nicht in Frage kamen, ich fürchtete die soziale Ächtung, vor allem innerhalb der Familie und Verwandtschaft, aber ich blickte ihnen eine Option zu leben ab. Noch ertrug ich die Beschwerlichkeiten eines Vollmitgliedes der christlichen Gemeinde. Bei den Männern auf der Empore war derzeit mein Platz. Schon ein bisschen halb, was auch seinen Preis hatte.

Inmitten einer Dunstwolke

An Feiertagen war die Kirche überfüllt von eifrigen Kirchgängern, die verbrauchte Luft staute sich im Kirchengewölbe. Es stank unter den Männern auf der Empore, es stank nach verbrauchter Luft. Die Männer saßen inmitten der Dunstwolke, die von der Masse der Kirchgänger ausging. Ich saß immer unter sehr alten Männern. Sie kamen früher in die Kirche, damit ihnen ihr angestammter Sitzplatz sicher war. Ich erinnere mich an sie, sie hatten meist alt wirkende Kleider an. Kleider, die sie möglicherweise in ihrer Jugend bekamen oder sich anschafften, schwere Stoffe, Lodenstoffe, immer, im Sommer wie im Winter. Sie schwitzten darin, sie dampften in der Kirche in ihren Steireranzügen entweder, weil sie den Sommerschweiß absonderten, oder, weil sie auf dem Weg zur Kirche vom Regen erwischt wurden. Wenn es nicht das Regenwasser war, dann dünsteten sie den Moder- und Miachlgeruch ihrer feuchten Wohnungen und Häuser aus. Die Kirche war für die Kleider der Ort, wo sie durchgelüftet wurden.

Es kam auch immer wieder vor, dass mein Sitznachbar nach Urin, nach abgetrocknetem Urin stank. Wenn ich in die Gesichter der Alten sah, erblickte ich ein säuberlich rasiertes Gesicht, frisch vorgenommen vielleicht am Vortage bei der samstäglichen Waschung und Vorbereitung auf den Sonntag, vielleicht sogar erst unmittelbar vor dem Kirchgang. Die Haare, so sie noch vorhanden, säuberlich gelegt durch einen Kamm, sauber auch gewaschen, so wie es schien, weil man noch die Spuren von Wasser erkennen konnte. Die Hüte in den Händen der Alten, so weit ich in ihr Inneres blicken konnte, wirkten feucht, wirkten ständig angefeuchtet, es konnte sich nicht um Wasser gehandelt haben, denn die Hüte trockneten nie aus, es war Haut- und Haarfett. Nicht eine Sekunde wollte ich so einen Hut anfassen oder gar tragen. Ich lehnte das Tragen von Hüten ab, was meinen Vater mitunter ärgerte. Warum auch immer.

Schleim- und Rotzfluss

Die Männer wirkten krank auf mich, sie hüstelten und husteten in einer Tour. Im Winter kämpften sie mit Schleim- und Rotzfluss. Es lösten sich Klumpen von Schleim in ihren Schlundgründen, die sie herauswürgten in Taschentücher, die sie sich beeilten, aus der Hosentasche zu bringen, und die dann schier überquollen angesichts der Menge, die ihnen aus dem Mund floss oder die sie ausspuckten. Mir wurde schier übel, ich konnte nicht ausweichen, ich konnte nicht fliehen, ich befand mich viel zu nah am Geschehen. Mitunter rann dem einen oder anderen die Nase. Das verwendete Taschentuch war sichtlich durchnässt, und dennoch musste es immer wieder dafür herhalten, noch weitere Nasenflüssigkeit aufzunehmen. Manche Männer, so sie noch die Kraft in ihrer Brust hatten, pusteten explosionsartig in ihre bloßen Hände, da sie es nicht schafften, in gebotener Windeseile das Taschentuch aus dem Hosensack zu ziehen. Ich bekam mitunter von der Seite eine Sprühdusche ab, vor der ich mich nicht zu retten wusste. Ich ließ sie auf meiner Wange wegtrocknen, ich dachte, das ist noch das Hygienischste, was ich tun könnte, denn mein Gesicht mit meinem Taschentuch abzuwischen, war mir noch unmöglicher, ich hätte dann mein Taschentüchl, so ich überhaupt eins bei mir hatte, wegwerfen müssen.

War dann die Kirche endlich zu Ende, fühlte sich die Kirchbank auf der Planke für das Gebetsbuch und die Liedertexte klebrig an. Die genannte Planke klebte immer etwas. Lesezeichen, Gesangshilfen in Papierblattform bleiben fast immer liegen, sie klebten an der schrägen Planke an. Das Plankenbrett war alt, sehr alt, vielleicht hunderte von Jahren, es sogen sich in sie die Ausscheidungen von Nasen und schweißiger Hände von Generationen alter Männer ein, das Brett wirkte satt, so satt, dass es kaum weitere Ausdünstungen aufsaugen konnte. Ich mied es, sie mit meiner Hand zu berühren. Ich vermute heute, die Kirchenreinigung war nicht die beste. Ich habe die Empore meiner Heimatkirche überlebt, vielleicht habe ich damals mir mein stabiles Immunsystem erworben. Das war also meine Initiation in die Zugehörigkeit auf der Männerseite. Zumindest in der «Dorfgemeinschaft». Und das Opfer hat sich nicht gelohnt, ich blieb ihr fremd, ein Fremdobjekt. In der wahrgenommenen Fremde gegenüber dem Dorf suchte ich und fand ich schon eher meinen sozialen Platz.