Die Regierung will ein «digitales Vermummungsverbot». Anders als vorgegeben dürfte das jedoch nicht den Hass, sondern vielmehr den Dissens im Netz reduzieren. Von Liese Kuttin

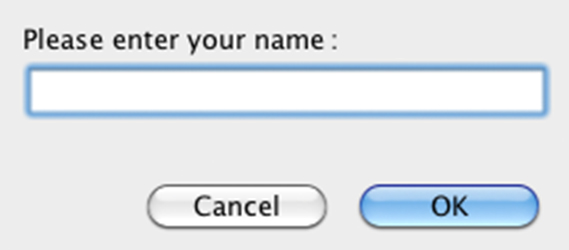

Der Hass im Netz ist, ebenso wie der Hass außerhalb des Netzes, ein riesiges Problem. Im Sekundentakt werden Frauen mit sexistischen Nachrichten überschüttet; wird gegen Flüchtlinge und Andersdenkende gehetzt. Das ist offenbar sogar der Bundesregierung zu viel, wenngleich die FPÖ mit ihren parteinahen Medien maßgeblich zum Hass im Netz beigetragen hat. Als Lösungsvorschlag gegen die Epidemie an Beleidigungen, Diffamierungen und Drohungen wird von der Regierung nun ein «digitales Vermummungsverbot» vorgeschlagen. Also eine «Art von Klarnamenpflicht»: Nutzer_innen sollen sich demnach beim Betreiber einer Plattform künftig ausweisen müssen, bevor sie ein Pseudonym wählen können.

Abgesehen davon, dass völlig unklar ist, ob sich die großen Social-Media-Konzerne wie Facebook oder Twitter darauf einlassen, enthält auch diese «Ausweispflicht» viele Nachteile der «echten» Klarnamenpflicht. Außerdem ist unklar, ob sie überhaupt wirkt. Blickt man sich auf Facebook oder Twitter um, wird klar, dass auch unter echtem Namen gehetzt wird, was das Zeug hält. Studien bestätigen das: Fünfzig Prozent aller Opfer von Hass im Netz sollen ihre_n Angreifer_in kennen. Ein Großteil der anderen Verbreiter_innen von Hass fühlen sich unantastbar oder scheren sich nicht um etwaige Konsequenzen.

Enttarnung.

Dafür trifft die «echte» Klarnamenpflicht eine ganz andere Gruppe von Internetnutzer_innen – nämlich genau die, die sie eigentlich beschützen soll. So kann durch Anonymität etwa das Geschlecht, die Herkunft oder das Alter der User_innen verschleiert werden. Das ermöglicht, dass beispielsweise Programmiererinnen, die kein eindeutig weibliches Pseudonym gewählt haben, auf Augenhöhe mit ihren männlichen Kollegen diskutieren können, ohne sich sexistischen Sprüchen ausgesetzt sehen zu müssen.

Die von der Regierung geplante «Identifikationspflicht» ließe zwar noch die Programmiererin mit neutralem oder männlichem Spitznamen unterwegs sein, sie würde jedoch dazu führen, dass ihr echter Name gespeichert wird. Für die Programmiererin ist das vielleicht noch kein Problem, dafür aber eines für Dissidenten_innen und Whistleblower_innen. Sie werden sich davor hüten, in Foren oder sozialen Medien Kritik an ihrem Arbeitgeber oder der Regierung zu äußern, wenn ihre echten Namen in einer Datenbank gespeichert sind. Zu leicht könnten sie auf legalem oder illegalem Weg enttarnt werden.

Das zeigt etwa ein Fall aus Südkorea: Dort war schon 2007 eine Identifikationspflicht eingeführt worden, die Nutzer_innen zur Ausweispflicht aufforderte. Es dauerte nicht lange, bis Hacker_innen die Daten von 35 Millionen Südkoreaner_innen stahlen. 2012 wurde das Gesetz vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Es hatte nur wenig gegen den Hass im Netz gebracht, Nutzer_innen hatten ihre Beleidigungen einfach abgewandelt und sich damit auf der rechtlich sicheren Seite gefühlt.

Repression.

Auch in Österreich können viele Beleidigungen schon jetzt verfolgt werden. Bei gefährlichen Drohungen oder Verhetzung kann die Staatsanwaltschaft beim Internetprovider Daten zur Identifikation der Nutzer_in verlangen. Problematisch sind vielmehr Lücken in der Gesetzgebung. So ist eindeutige sexuelle Belästigung mittels einer Privatnachricht etwa nicht in jedem Fall strafbar, wie der Fall der ehemaligen grünen Nationalratsabgeordneten Sigrid Maurer zeigte.

Über die Gründe dafür, warum die Regierung dennoch für eine «Ausweispflicht» eintritt, kann nur spekuliert werden. Der Verdacht, der immerhin naheliegt, ist der, dass damit nicht der Hass, stattdessen aber die Dissens-Kultur im Netz getroffen werden soll. Die sprachliche Anleihe am «Vermummungsverbot», welches die Demonstrationsfreiheit empfindlich eingeschränkt hat, ist in diesem Lichte jedenfalls verräterisch. Sie lässt erahnen, was die tatsächliche Absicht hinter der Klarnamenpflicht ist: die Ausweitung des repressiven Charakters staatlicher Politik vom «echten Leben» in die Weiten des Internet.

Förderungen gestrichen.

Mit einer «Ausweispflicht» würde die Bundesregierung damit mehrere Fliegen auf einen Streich erlegen, ohne das Grundproblem merkbar einzudämmen. Das wäre anders sinnvoller zu bewerkstelligen, allerdings auch kostspieliger. So müssten Staatsanwaltschaften mehr Personal und Polizist_innen digitale Kompetenzen erhalten. Das Strafrecht könnte auch adaptiert werden, sodass User_innen die Justiz mit der strafrechtlichen Verfolgung von Beleidigungen beauftragen können und diese nicht mehr privat anzeigen müssten. Denn nach wie vor bleibt ein finanzielles Risiko, wenn man gegen üble Beleidigungen im Netz vorgehen will – nur bei gefährlicher Drohung und bei Verhetzung werden Staatsanwälte von sich aus aktiv.

Außerdem bräuchte es gesellschaftspolitische und pädagogische Initiativen. Der «Hass im Netz» entsteht nicht durch Bits und Bytes, er ist lediglich der Ausdruck real existierenden Hasses. Das sinnvollste Mittel dagegen ist es, Sexismus, Antisemitismus, Homophobie und Rassismus in der Gesellschaft zu bekämpfen. Doch gerade etlichen jener Initiativen, die sich darum seit Jahren kümmern, wurden von der jetzigen Bundesregierung die Förderungen gestrichen.