Das Unbehagen der Geschlechter im Cyberspace

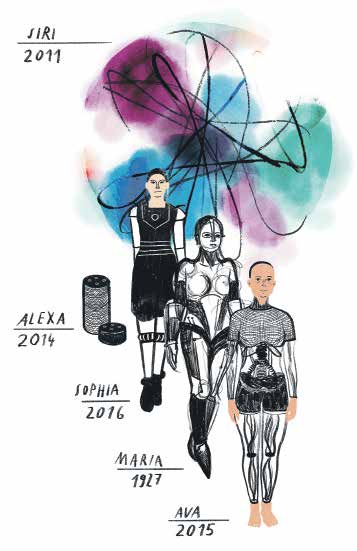

Es ist kein Zufall, dass viele informationstechnologische Anwendungen Frauennamen tragen. Barbara Eder denkt darüber nach, warum der Cyberspace kein geschlechtsneutraler Ort ist, technische Modelle ein weibliches Antlitz haben müssen, und was Henry Higgins und Jeffrey Epstein verbindet. Illustrationen: Silke Müller

In der Science Fiction zählen sie zu den altbekannten Topoi: Konsolen-Cowboys, die von fremden Servern aus virtuelles Festland verteidigen und voller Verachtung für das Fleisch dort ihre Gegenwelten aufbauen. Viel mehr als Verachtung haben sie oft auch für Frauen – egal, wie weitläufig und dekonstruktiv man diesen Begriff auch fassen mag – nicht übrig, denn die werden aufgrund ihres Geschlechts jener als minderwertig begriffenen Sphäre zugeordnet, die innerhalb der platonischen Denktradition mit Körper und Materie gleichgesetzt wurde. Frauen, so macht es den Anschein, können aufgrund der ihnen zugesprochenen Unfähigkeit zur Selbsttranszendenz die höheren Weihen des Cyberspaces gar nicht erst empfangen, denn der Weg zur vergeistigten Existenz setzt die Negation körperlichen Seins voraus: Was in den Konsolenfenstern und Zählwerken der Rechner wirkt, ist dieser Ideologie zufolge die von allem Leiblichen befreite Geist-Seele.

Kalter Computerkrieg.

Die Erfindung des Computers datiert auf einen Zeitpunkt, in dem der Krieg noch kein Cyberwar war. ACE – eine Abkürzung für «Automatic Computing Engine», referenzierend auf die im 19. Jahrhundert durch den britischen Mathematiker Charles Babbage erfundene «Analytical Engine» – war der Name für die erste, von Alan Turing entwickelte Rechenmaschine, die während des Zweiten Weltkriegs die Funksprüche der Faschist_innen zu dekodieren vermochte. Turings erfolgreiches «Reverse Engineering», die Entschlüsselung der deutschen Rotor-Schlüsselmaschine ENIGMA, war gefolgt von John von Neumanns Versuchen, am Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey, mit Kriegsende eine Maschine zu konstruieren, die als Vorläufer zur Berechnung der Atombombe dienen sollte.

Computer sind – ebenso wie Funk- und Morseapparate – klassische Kriegs- und Krisentechnologien, der zeitliche Horizont ihrer Entstehung der des Kalten Krieges. Mit dem Erscheinen des Cyborg Manifesto (1986) der amerikanischen Theoretikerin Donna Haraway erfolgte erstmals der Versuch einer Aneignung; aus Instrumenten der Kriegsführung wurden solche zur Durchsetzung cyberfeministischer Interessen.

Die Grenzen verschwimmen.

Ein_e Cyborg ist eine kybernetische Lebensform, die in den Forschungslabors der amerikanischen Raumfahrtsbehörde NASA durch die Wissenschaftler Manfred Clynes und Nathan S. Kline entwickelt wurde. Im Labor sollte vorerst nur eine Art Organ konstruiert werden, das, so Gerburg Treusch-Dieter in ihrem Essay Körper und Rausch. Drogen als Technologie (1998), wie eine «osmotische Druckpumpe funktioniert, die den menschlichen Organismus mit einer gleich bleibenden Drogendosis» versorgen soll. Diesem Modell zufolge greifen Mensch und Maschine – auch im Sinne einer zunehmenden Ununterscheidbarkeit – ineinander, das Resultat sind verschwimmende Grenzen: Waren die Demarkationslinien zwischen Mensch und Tier bereits im Zuge der modernen Biologie sowie in Konsequenz der Evolutionstheorie ins Wanken geraten, so verkleinert sich dieser Abstand mit dem Aufkommen erster kybernetischer Organismen noch.

Haraways zur Mitte der Achtzigerjahre artikulierte Hoffnung auf die Entstehung einer neuen Spezies, die weder Scheu vor Maschinen noch vor einer partiellen Verkoppelung mit diesen kennt, wird dieser Tage durch die Postulate von Trans- und Posthumanisten wie Ray Kurzweil und Marvin Minsky herausgefordert, die mit der Ausweitung menschlicher Körpergrenzen auch die fundamentale Transformation dessen, was bislang «Mensch» genannt wurde, intendieren. Als Vertreter der Idee technologischer Singularität streben sie die Überwindung menschlicher Sterblichkeit – so etwa durch Kryonik – ebenso an wie die Erschaffung eines ethisch indifferenten und mit technologischen Mitteln – zum Beispiel der Künstlichen Intelligenz (KI) – realisierbaren Übermenschen, der von der biologistischen Konzeption bei Nietzsche fundamental abweicht: Ein in Hegel’scher Tradition zu sich gekommener Weltgeist soll demnach gleich das ganze Weltall aspirieren und als technisch generierte Superintelligenz das Universum fluten.

Frappierende Megalomanie.

Ideen wie diese sind keineswegs neu, sie frappieren aber durch die Megalomanie, mit der sie abseits aller literarischen Genres als technokratisches Zukunftsprogramm formuliert werden. Während die Narration in Philip K. Dicks Roman Träumen Androiden von elektrischen Schafen? (1968) noch von einer grassierenden Androiden-Paranoia getrieben war – darin soll Rick Deckard die außer Kontrolle geratene und auf die Erde geflohene Replikanten töten –, scheint es in Alex Garlands Film Ex Machina (2015) die Angst vor einer finalen Ununterscheidbarkeit zwischen Mensch und Maschine nicht mehr zu geben. Darin gelingt es Caleb, dem Gründer der Suchmaschine Bluebook, und seinem mit der Durchführung von Turing-Tests beauftragten Praktikanten Nathan, nicht nur, Frauen zu kreieren, sondern sie auch gefügig zu machen: Der Pygmalion des Computerzeitalters und sein Gehilfe meißeln ihre Sklavinnen nicht aus Stein, sie erzeugen sie mit biotechnologischen Mitteln. Ihre Mannequins sind Roboter mit weiblichem Antlitz, die ihre Schöpfer imitieren – und damit auch materialisierte Ergebnisse narzisstischer Projektionsleistungen, die man nach Belieben benutzen und steuern kann. Demgemäß steht auch fest, was man nach einem langen Tag des Turing-Testens – die dazugehörige Filmszene ist durch den Song Saturday Night von Oliver Cheatham untermalt – mit ihnen unternimmt.

Eliza lernt sprechen.

Mit Kyoto, Ava und all den anderen zum Leben erweckten technischen Modellen aus Garlands Ex Machina erscheinen Frauen auf der Leinwand der Filmgeschichte, die rechnen, wenn sie reden. Den Shannon’schen Postulaten der Informationstheorie zufolge hat es sich bei technischen Kommunikationsprozessen ohnehin nie um etwas anderes als mathematische Funktionen gehandelt. Um das dazugehörige Modell, auf das Kryptograph_innen bei der Verschlüsselung von Nachrichten zurückgreifen, nicht gar so abstrakt erscheinen zu lassen, wurden die Namen Bob – als Sender – und Alice – als Empfängerin – in die dazugehörige Theorie eingeführt. Seit 1984, dem Jahr der Erfindung von Alice und Bob, werden Nachrichten zwischen dem wohl berühmtesten Hetero-Paar in der Geschichte der Kryptografie ausgetauscht. Der Kryptograf John Gordon hat diese sogar mit einer besonders exklusiven Biografie ausgestattet: «Bob ist ein subversiver Börsenmakler und Alice eine betrügerische Spekulantin.»

Siri, Alexa und andere KIs, mit deren Realisierung die High-Tech-Industrie sich seit mehr als fünfzig Jahren intensiv beschäftigt, sind Namen für Abstraktionen, die generisch feminin sind. In Ex Machina etwa erfolgt der machtvolle Akt der Benennung durch zwei Körper-Ingenieure, die die Deutungshoheit über ihr ideales Gegenüber nicht nur technisch, sondern auch semantisch absichern wollen. Dies hat auch ein Joseph Weizenbaum getan, indem er seinem 1966 veröffentlichten und mit dem Führen therapeutischer Gespräche betrauten Computerprogramm ELIZA den Namen des verarmten Blumenmädchens aus dem Musical My Fair Lady gab. All jene, die seither mit dem sprachverarbeitenden Programm interagieren, beerben die Position jenes angesehenen Professors, der seinem proletarisierten Versuchsobjekt das Sprechen im Jargon der englischen Oberschicht beigebracht hat.

Von Higgins zu Epstein.

Einem ähnlich sadistischen «Erziehungsexperiment» wie dem von Professor Higgins wurden auch all jene Mädchen unterzogen, die zum illegalen Sexhandelsring des wegen Missbrauchs Minderjähriger rechtskräftig verurteilten und am 10. August dieses Jahres tot in seiner Gefängniszelle in Manhattan aufgefunden Investmentbankers Jeffrey Epstein zählten. Epsteins Models – einige davon stammten aus der Pariser Modeszene – waren nicht nur für ihn nicht viel mehr als Modelle, die man nach Belieben manipulieren kann. Der Freie-Software-Pionier Richard Stallman hat im Fall jener 17-Jährigen, die durch den Transhumanisten Marvin Minsky sexuell missbraucht wurde, von einem «willfährigen» Opfer gesprochen. Am 16. September ist Stallman – auch in Reaktion auf die Proteste der Studierenden am Massachusetts Institute of Technology (MIT) – von seiner MIT-Gastprofessur ebenso zurückgetreten wie von seinem Amt als Präsident der Free Software Foundation.