Eines Tages, als Großvater seine Pension bekam und wir in die Stadt fuhren, um bei der Ruža Čevapčići zu essen, sah ich in der Auslage dunkelrote Cowboystiefel, die so viel kosteten wie seine ganze Monatspension. Er kaufte sie mir, und wir hatten den ganzen Monat nichts zu essen. Meistens tat er mir leid, wenn er keinen Kaffee und keine Drina (Zigarettenmarke) ohne Filter kaufen konnte, denn das war das Einzige, das er sich gönnte.

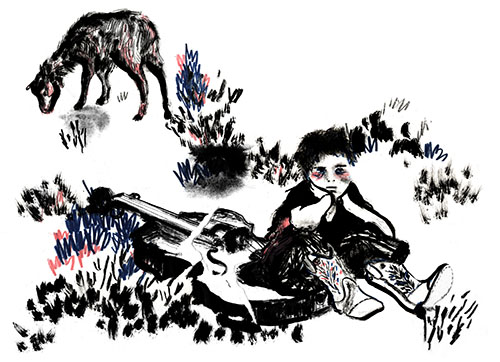

Illustration: Silke Müller

Daraufhin wurde ich von seiner Tochter Stana und meinem Vater heftig bombardiert mit dem Satz: «Eines Tages wird dein Opa sterben, was wirst du dann machen?» Das verletzte mich sehr, jedes Mal, wenn sie das sagten, spürte ich eine Bedrohlichkeit, Hilflosigkeit, Angst und tiefen Schmerz. Den Versuch, so etwas Verschwenderisches aus einer Auslage noch einmal an mich zu reißen, ließ ich von da an lieber bleiben. Ein Leben ohne diesen vertrauten Mann war für mich nicht vorstellbar. Mein Großvater war für mich alles, meine kleine Welt hätte ohne ihn sehr tragisch geendet.

Ich spürte auch den Neid der anderen. Er hatte noch andere Enkelkinder, doch für sie hatte er wenig übrig, die konnten nichts mit seinem schmutzigen Taschentuch anfangen. Mein Großvater war anders als die anderen alten Männer, er hatte etwas Witziges an sich, oft glich er einem Kind. Wenn im Winter der Schnee hoch lag, dann rief er: «Heute musst du nicht in die Schule!» Wenn er nicht gerade mit seiner Geige unterwegs war, um etwas zum Essen zu bringen, so wartete er bei der Busstation. Kam ein Bus in Richtung Šabac, so stieg er in ihn ein. Wenn er Richtung Drenovac fuhr, stieg er ebenfalls in ihn ein. Die Wörter Plan und Stress hatten für ihn kaum eine Bedeutung, er war einfach gerne unterwegs und hatte jede Zeit der Welt. Er liebte seine Freiheit und ließ sie sich von niemandem rauben. Dank ihm habe ich eine Kindheit gehabt, zwar mit knurrendem Bauch, mit Läusen am Kopf, mit löchrigen Hosen, die nur mit einem Seil zusammengebunden waren, doch ich hatte so viel Freiheit. Niemand fragte, wohin ich gehe, wann ich wiederkomme und wie lange ich bleibe, meinen Großvater auch nicht. Wir waren beide wie Streuner. Wo er den ganzen Tag verweilte, wussten nur er und der liebe Gott.

Ans Lernen dachte ich schon manchmal, doch ich hatte weder Hefte noch Bleistift, lernen konnte ich also nicht. Da ich oft Hunger hatte, beschloss ich, etwas dagegen zu tun. Ich begann mit sieben Jahren als Tagelöhnerin ab und zu zu arbeiten. Die Harke war fast schwerer als ich, da ich nur aus Haut und Knochen bestand. Statt Unkraut schnitt ich die wertvollen Pflanzen weg, doch für die alten, kranken Menschen, war es gut genug. Bald fand ich heraus, was auf den Müll und was in die Erde gehörte. Tante Gina war froh, wenn ihr jemand die Herbstblätter wegkehrte, und ich war froh, dass ich eine Tasse Milch und ein Marmeladebrot bekam. Ich mochte es, alten Menschen zu helfen, Menschen, die gebrechlich waren und niemanden hatten. Manchmal bekam ich einen ganzen Tiegel Zwetschkenmarmelade oder einen flachen zermatschten Paradeiser, die brachte ich immer meiner Stiefmutter Radmila. Sie machte große Augen und freute sich sehr, denn sie selber durfte nicht arbeiten gehen, weil Radovan, mein Vater, so eifersüchtig war. Mein Vater behandelte sie schlecht, sie starb mit 42.

Ich ging nicht jeden Tag arbeiten, nur nach Lust und Laune. Oft besuchte ich Milan, das Nachbarskind. Im Gegensatz zu mir war er der beste Schüler in der Schule und ein anständiger Junge. Einmal haben wir einen Ameisenhaufen gefunden, als ich reinsteigen wollte, hielt er mich ab: «Nein! Mach das nicht!» Auch durch ihn wurde meine Kindheit reicher, vor allem, wenn es Sommer war. Wir verbrachten viel Zeit gemeinsam, zum Beispiel am Schotterteich. Er musste oft seine Schafe hüten. Ab und zu musste ich auf meine Ziege Bela aufpassen, meistens spielte ich mit Katzen und Hunden. Manchmal ging ich auch zu Fuß ein paar Kilometer nach Tabanović in Mahala. Dort lebten meine Cousinen Mira und Miljana. Ich spielte gerne mit ihnen. Ich gewann sie sehr lieb, nach meinem Großvater waren sie mir am nächsten. Sie waren Halbwaisen, die alleine mit ihrer Mutter Danica lebten. Ich durfte oft dort übernachten, und wenn ich am nächsten Tag nach Hause kam, fragte mich niemand, wo ich gewesen war. So genoss ich meine Unabhängigkeit. Obwohl ich überall streunte, freute ich mich am Abend auf meinen Opa. Manchmal saß ich stundenlang am Straßenrand und hoffte, ihn von Weitem zu erkennen. Im Sommer brachte er oft Dinja (Zuckermelone) mit und wenn ich von der Ferne bemerkte, dass er etwas Rundes in der Hand trug, rannte ich schnell hin und hielt dann die Melone stolz in meinen Armen. Großvater liebte es, etwas mit nach Hause zu bringen und mich damit freudig zu überraschen. Es war wenig, aber es kam von Herzen, denn damals war er der einzige, der an mich dachte. Dieser gebrechliche Mann, dessen Lebensmission ich war.

Als würde sein Herz über meinen Kopf streicheln

Am Abend, wenn er von seiner Tagesreise erschöpft nach Hause kam, er seinen Stock auf die Seite legte und das Feuer im Herd knisterte, streichelte er mein kurzes, fettiges Haar. Es fühlte sich so an, als würde sein Herz über meinen Kopf streicheln, es war so viel Verständnis und Mitleid in diesen dunklen Augen, in denen ein geheimnisvoller Glanz lag. Er hatte so eine ungewöhnliche Ruhe, diese kam aber nicht von den Tabletten, die einen nur müde machen, nein, es war so eine unerschütterliche Ruhe aus der Tiefe seiner Seele, vermischt mit Liebe. Selten begegnete ich solchen Menschen. Wenn er lachte, sah man nur seitlich zwei Zähne, aber es wirkte warm und herzlich, als würde ein Kind lachen. Auch wenn diese Augenblicke nicht oft vorkamen, so waren sie doch mein Brunnen, aus dem ich Freude und Lebensmut schöpfte.

Er sprach nicht viel, manchmal flüsterte er etwas Leises auf Rumänisch und bekreuzigte sich. Einmal fragte ich ihn neugierig, was er da mache. Er rief friedlich: «Ich rede mit Gott!» «Wer ist Gott, Opa?» «Er ist groß», antwortete er ehrfürchtig. Für mich war es, als würde Opa mit seinem unsichtbaren besten Freund sprechen. Ich fing auch an, diese Gespräche mit dem unsichtbaren Freund zu führen.

Die Jahre vergingen und meine Mutter begann, mich öfter zu besuchen. Sie nahm mich über das Wochenende nach Šabac, zu ihrer Schwester Vera mit und ich freute mich immer riesig. Sie brachte viele Geschenke. Dort war auch meine Cousine Lubka, mit der ich gerne spielte.

So geschah es, dass ich und mein Großvater uns voneinander entfernten. Mein Großvater hatte meine Mutter lieb und er schätzte sie sehr. Er war immer freundlich zu ihr. Er war ein weiser Mann und sah sie nicht als Konkurrentin, sondern als eine Chance für sein Enkelkind. Er ahnte, dass unsere Zeit bald zu Ende gehen würde und war froh, wenn sich meine Mutter, selten aber doch, um mich kümmerte. Sie wurde immer präsenter, während sich mein Großvater immer weiter entfernte. Er blieb immer derselbe, doch mein Herz veränderte sich, und der Platz, an dem mein Opa früher war, eroberte meine Mutter.

Wie viel braucht es schon, damit ein ländliches Mädchen jemandem einen Platz in ihrem Herzen schenkt? Ein paar Mal ein Kino besuchen, öfters Kuchen essen, ein paar schöne Kleider, viel Schokolade und Bonbons. Opa kam nicht mehr so oft nach Hause, und ich verspürte nicht mehr die große Sehnsucht nach ihm, wie ich es früher tat. Ich saß immer noch oft neben der Straße bei der Busstation, doch ich hoffte, dass eine Blondine ausstieg. Immer, wenn ich mit meiner Mutter zusammen gewesen war und sie mich zurück nach Hause brachte, fühlte ich mich einsamer und schlechter, ich hatte nur noch den einen Wunsch, und zwar, bei ihr zu leben. Meinen Großvater bewahrte ich noch in meinem Herzen, aber er war nicht mehr an erster Stelle, es war nicht mehr so wie früher. Die Augenblicke der Genügsamkeit und die einfache Freude, mit ihm auf diesem Platz zu sein, verblasste. Das Glück lag plötzlich in der Ferne, bei meiner Mutter. Oft war diese Sehnsucht so schmerzhaft, dass ich anfing, über sie zu schreiben. Diese Gedichte kamen wöchentlich in der Kinderzeitschrift «Tik-Tak» heraus. Niemand in der Schule glaubte mir, sie geschrieben zu haben, und die Kinder behaupteten, ich hätte sie abgeschrieben. Von meinem Großvater schrieb ich in diesen Gedichten leider nie.

Ich sehnte mich nach einem erfolgreichen und erfüllten Leben, denn das Leben bei meinem Vater Radovan wurde von Tag zu Tag mühsamer. Er trank oft und schlug mich und alle anderen im Haus. Am meisten schmerzte es mich, wenn er Opa schlug. Einmal zerschmetterte er seine Geige an der Wand. Am nächsten Tag lag er mit einem Zwiebelwickel und literweise Krautsaft im Bett. Er konnte sich an nichts erinnern.

Es war wie eine komische Vorahnung

Danach hat mein Großvater nie wieder die Gelegenheit gehabt, auf einer Geige zu spielen. Eines Tages kam mein Opa nicht nach Hause, und dieses Mal spürte ich, dass etwas Seltsames passiert war. Es war wie eine komische Vorahnung, und eine Art Angst, die ich noch nie zuvor gespürt hatte, überfiel mich. Ich saß in dem Haus von meinem Vater und meiner Stiefmutter. Von Weitem klimperte ein langsam fahrender Pferdewagen. Mein Vater rief laut: «Veko, dein Großvater ist tot!» Ich rannte aus dem Haus und da lag er regungslos auf dem Pferdewagen, mein Großvater. Sein braunes Sakko hatte er nicht an, das Hemd, das er anhatte, war voll von Flecken, er stank nach Kot und Alkohol. Mein Vater trug ihn vorsichtig in sein Haus. Radovan machte ein trauriges Gesicht, was ich sehr selten an ihm sah. Opas dünne Arme hingen regungslos herunter, als er getragen wurde. Mein Vater legte ihn auf sein Bett. Jetzt hörte man ein schweres Atmen, seine Augen waren zu.

«Papa, was ist mit Opa passiert», rief ich erschüttert. «Ich habe ihn betrunken unter dem Tisch gefunden.» Am nächsten Tag, als ich in der Früh aufwachte, lagen dort überall verstreut Federn aus dem Kopfkissen auf dem Boden. Mein Großvater rief zu mir: «Rosa, gehen wir heute spielen?» Rosa war seine verstorbene Tochter. So viele Jahre sind vergangen, aber dieser tiefe Schmerz liegt immer noch auf meiner Seele. Mein Großvater hatte nie getrunken, an diesem Abend hatten ihm ein paar Serben mit Gewalt Alkohol eingeflößt. Einer hat den Mund geöffnet, während der andere die Flasche hielt. Ich glaube, in dieser Nacht hat er Unerträgliches erleben müssen, von dem er sich nie mehr erholt hat. Er kam in ein Heim. So begann eine grauenvolle Zeit für mich. Wenn ich jetzt zurückblicke, waren dies die härtesten Tage meines Lebens. Drei Mal versuchte ich danach, mich mit Tabletten zu vergiften, damals war ich neun oder zehn. Die Tabletten fand ich meistens neben der Straße auf dem Müll. Wundersamerweise geschah mir nie etwas, nur einmal war ich etwas müde. Meine Mutter sah ich dann auch weniger, sie war bereits in Wien mit einem Deutschen verheiratet und bekam eine Tochter. Ich schrieb ihr jede Woche.

Doch jetzt, wo mein Großvater weg war, fehlte er mir so sehr. Meinen Großvater besuchte ich in dem Heim. Da ich kein Geld für die Busfahrkarte hatte, fuhr ich immer schwarz. Die Kontrolleure sagten nie etwas, viele kannten mich schon von meinem Schulweg. Die Besuche in dem Heim konnten mir nicht mehr das geben, was das Herz eines armen, verlassenen Romamädchens brauchte, und ebenso wenig einem alten Mann, dessen Lebensaufgabe ich war. Das Einzige, was blieb, war sein leeres Zimmer, doch der Stock war nicht mehr an die Wand gelehnt, es brannte kein Feuer mehr in dem kleinen Herd, der Koffer blieb leer, die rumänischen Wörter schwiegen für immer, der Geschmack von Čevapčići verblasste auf meinem Gaumen.

Jeden Tag beweinte ich mein elendes Schicksal. Doch als ich schlafen ging, blieb mir wenigstens etwas: die Gespräche mit Gott. Ich fing an, jeden Abend diese Worte zu flüstern, während mein Gesicht von Tränen überströmt war: «Bitte, Gott, hilf mir, dass meine Mutter kommt und mich von hier holt.»

Ein paar Monate später im Mai nahm mich meine Mutter mit nach Wien.

Erst viele Jahre nach dem Tod meines Großvaters erfuhr ich, dass er gestorben war. Man sagte mir, dass seine Augen offen waren, als er starb, als wollte er noch jemanden sehen.

Gewidmet meinem geliebten Großvater Strahinja

von seiner Enkelin