Von den Panzerknackern bis zu Papillon. Im Umgang mit Schlössern waren manche Anarchist_innen ebenso geübt wie die Staatssicherheit. Heute ist Lockpicking ein Freizeitvergnügen, bei dem Geschicklichkeit und Geduld im Vordergrund stehen

Text & Foto: Barbara Eder

Zu Dutzenden hängen sie an Brücken und beschweren unzählige Geländer: bunte Schlösser mit eingravierten Botschaften, die junge und alte Lieben paarweise besiegeln. Sie stehen im Zentrum eines modernen Rituals, das neben metallenen Bügeln auch Herzen verschließen soll. Mit den Worten «Verloren ist das Schlüsselein / Du musst immer / Drinnen sein» bekundete einst der mittelalterliche Minnesänger Walther von der Vogelweide ewige Treue; heute tun das viele, indem sie Vorhangschlösser im öffentlichen Raum anbringen und die Schlüssel anschließend entsorgen. Zurück bleibt ein archaisches Symbol für die Liebe – ein in Stahl gegossener Pakt, der im Zeitalter der Dating-App noch Beständigkeit und Dauer suggerieren soll.

Bei Liebeskummer: WD-40.

Marmor, Stein und Eisen bricht – und oft auch die Liebe. Die Schlösser, die sie hinterließ, lassen sich im Nachhinein oft nur mehr unter Gewaltanwendung öffnen. Ist keine Kettensäge griffbereit, kommt man um den Gang zum Schlüsselservice nicht herum; ist das Schloss zusätzlich noch von Korrosion betroffen, muss eine Dose WD-40 her. Der Schließzylinderspray lockert verrostete Teile und festsitzende Mechaniken, kann infolge der verbleibenden Fette und Öle aber Schäden am Schloss hinterlassen.

Versperrtes lässt sich auch in schonenderer Weise bearbeiten: Spezialwerkzeuge mobilisieren die Stifte im Inneren eines Schlosses, mit dem passenden Pick kann man dieses schnell öffnen. «Lock» (Schloss) und «Pick» (stochern/picken) spielen dabei zusammen, und der Bügel geht am Ende auf – ein Heureka-Moment, dem viele Freund_innen der Schließtechnik entgegenfiebern.

Lockpicking ist ein Kofferwort englischen Ursprungs und bezeichnet unterschiedliche Techniken zum Öffnen von Schlössern, ohne dabei das Schloss selbst zu beschädigen. Dem Vorgang des Schlösseröffnens liegt eine Theorie zugrunde, die vom Ausnützen kleiner, mechanischer Defizite ausgeht: Jedes Schloss besteht aus Kernstiften an der Unterseite und Gehäusestiften an der Oberseite, bei einfach gebauten Schlössern sind es durchschnittlich drei bis sechs, bei komplexeren bis zu zwölf; der richtige Schlüssel bringt die jeweiligen Stiftpaare auf eine Scherlinie und erlaubt anschließend das Entsperren; minimale Ungenauigkeiten ermöglichen es jedoch, die Positionen dieser Pins mit anderem als Schlüsseln zu manipulieren.

Früh zunutze gemacht hat sich dies der französische Anarchist Henri «Papillon» Charrière, der vor seiner Deportation nach Französisch-Guyana zahllose Tresore öffnete. Dieser Tage interessieren sich vor allem analoge Hacker_innen für die unterschiedlichen Schließtechniken und ihre Tücken. Sie eignen sich das von Schlüsseldiensten und Strafverfolgungsbehörden gleichermaßen monopolisierte Know-how gruppenweise an und wissen oft mehr darüber als die Instanzen der Inneren Sicherheit.

Lockpicking-Ehrenkodex.

«Es ist auch eine Frage des Gefühls», sagt Dennis vom Wiener Verein OpenLocks, der 2010 als Pendant zur deutschen Vereinigung «Sportsfreunde der Sperrtechnik» gegründet wurde. Währenddessen arbeitet er an einem Schloss, dessen Inneres ihm noch unbekannt ist. Eines der Ziele des Vereins ist es, das öffentliche Bewusstsein von und für die Vulnerabilität analoger Sperr- und Schließtechniken zu schärfen, bekundet wenig später Vereinsobmann Jan, der zum Aufwärmen an einem einfachen Metallschloss laboriert. Die Geschichte bestätigt diese Notwendigkeit. Die Staatssicherheit hat ihr Sperrtechnikwissen nicht immer in lauterer Absicht eingesetzt, und die Hersteller_innen kapitalisierbarer Ware ignorieren die von Hacker_innen ans Tageslicht beförderten Tatsachen gern. Selbst Hochsicherheitsschlösser wie das berüchtigte «Abus» sind unter ihren Händen nicht länger sicher, das «Knacken» ist nur eine Frage der Zeit. Auch aus diesem Grund verpflichten sich alle Lockpicker_innen zur Einhaltung eines selbstverordneten Ehrenkodexes: Ihre Ethik besteht darin, sich an keinem aktiv im Einsatz befindlichen Schloss zu versuchen.

Bekanntermaßen zählt die DDR zu jenen Ländern, die sich ganz besonders für das Leben ihrer Bürger_innen interessierte. Im einzigen sozialistischen Staat Deutschlands existierte eine eigene Abteilung zur Entwicklung von Nachschließgeräten, und ihre Mitarbeiter_innen machten sich voller Erfindergeist ans Werk. In der volkseigenen Schlossfabrik BAB in Babelsberg wurden sogenannte Himmelschlüssel hergestellt, die bis heute eine Art Sputnik-Schock auf dem Gebiet der Sperrtechnik darstellen. Diese Schlüssel verfügen über einen Kamm an der Unterseite, mit dem man alle Pins gleichzeitig hinunterdrücken kann; als Universal-Öffner gewährten sie den Mitarbeiter_innen des Staatssicherheitsdienstes nicht nur Zugang zu den Hintersitzen von Trabis; der eine oder die andere DDR-Bürger_in musste auch die Erfahrung machen, nach der Rückkehr vom Einkaufen vor einer verschlossenen Tür zu stehen. Bei heimlichen Hausdurchsuchungen kam nicht selten ein Aufschlussgerät mit verstellbaren Rädchen zum Einsatz, das selbst nach dem Einführen des passenden Schlüssels von außen arretierend einwirkte. DDR-Tresorschlösser hingegen wurden vorzugsweise in der VEB «Sachsenschloss» hergestellt, bekannt sind sie bis heute als «Pegauer Bomben»; sie zeichnen sich durch eine besonders robuste Verarbeitung und einen zweiseitigen Schlüsselkamm aus.

Mit Gewalt geht gar nichts.

«Irgendwann machte es klack – und es war auf», sagt Klaus, ebenfalls engagiert bei OpenLocks. Als zureichende Motivation für die oft wochenlange Arbeit am Abus reicht ihm ein gerüttelt Maß an sportlichem Ehrgeiz und ein wenig Geduld. Der erwünschte Effekt war kein Ergebnis harter Arbeit, er trat nahezu beiläufig ein – beim Herr-der-Ringe-Sehen und anderen Nebenbeschäftigungen für die Augen.

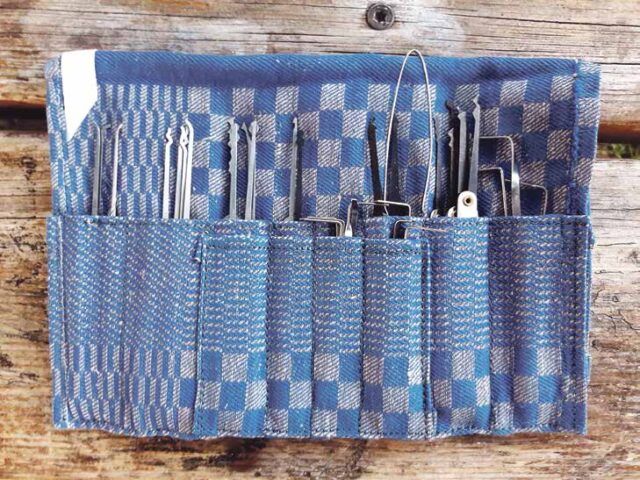

Klaus drückt mir ein transparentes Übungsschloss in die Hand und macht mich mit seinen Werkzeugen vertraut. Einige davon stammen aus eigener Fertigung und tragen sprechende Namen: Vom Schneemann über den Hook bis hin zum Rake – mit geübter Hand und dem richtigen Pick kann man das Schlossinnere vorsichtig ertasten und arbeitet sich anschließend voran. Vom Schloss, das vor mir liegt, habe ich anfangs nur vage Vorstellungen, das Modell in meinem Kopf kommt nicht annähernd an sein Innenleben heran. Da ist ein Pin, mit dem ich nicht gerechnet hatte, wenig später taucht ein weiterer auf. Währenddessen hält Dennis den Haken, mit dem man Spannung an der Unterseite des Schlosses aufbaut. Das an den Enden abgerundete Metallstück, mit dem man entlang der Entschließrichtung Druck erzeugt, wird «Spanner» genannt.

«Mit Gewalt geht beim Lockpicken gar nichts», meint Steffi, der nicht entgangen ist, dass auch ich mich zu sehr anspanne; dann verkrampfen sich die Finger und das überträgt sich auf den Pick. Für die Informatikerin ist das Schlösseröffnen ein Ausgleich zur alltäglichen Arbeit, die die Augen stark beansprucht. Sie setzt dabei auf die Rechenleistung des Unbewussten und stellt nahezu beiläufig fest, dass sich gerade etwas zwischen ihren Fingern öffnet. Auch Dennis sitzt viel vor dem Bildschirm, für Schlösser hat auch er das nötige Fingerspitzengefühl. Aus Interesse war er vor Jahren zu einem der monatlichen OpenLocks-Treffen im Hackspace metalab gekommen, bei der Lockpicking-Meisterschaft, in die er dort zufällig schlitterte, kam er bis in die letzte Runde. Neben Schlössern tauscht er auch gerne Informationen aus, mit Auskünften zum Schloss an seiner Haustür hält er sich in letzter Zeit jedoch bedeckt: Anfangs hielt Dennis es für absolut sicher, ein Sperrtechnik-Freund konnte es jedoch binnen fünf Minuten öffnen. «Da kann man schon paranoid werden», sagt Dennis und lacht. Aber auch dagegen gibt es Abhilfe – gegen zu viele unsichere Schlösser in nächster Nähe helfen am Ende immer noch offene Herzen.