Dieter Berdel, Designsozialist und Dialektdichter, zerwienert Robert Burns

Unlängst auf der Schmelz: Am 252. Geburtstag von Robert Burns huldigten knapp 200 Menschen der schottischen Kultur mit allem, was dazugehört. Darunter auch Burns-Kenner Dieter Berdel, der bei dieser Gelegenheit sein drittes Bändchen trefflich ins Wienerische übertragener Texte von Schottlands Nationaldichter präsentierte. Aber eigentlich hat er ja ganz etwas anderes gelernt.Was dem Iren der St. Patricks Day, ist dem Schotten die Burns Night. Dem schottischen Nationaldichter Robert Burns (17591796) zu Ehren wurde in seiner Heimat sogar ein Feiertag eingeführt, genannt «Burns Supper» oder «Burns Night». Seit 2000 pflegt in Wien eine rührige Handvoll Menschen Burnsens Vermächtnis, feiert alljährlich am 25. 1. mit Kilt, Whisky und Haggis seinen Geburtstag und hat sich im Oktober 2007 zu einem Verein zusammengetan. Diese österreichische Robert Burns Society bezweckt die Verbreitung des literarischen und kulturellen Schaffens von R. B. ebenso wie die Pflege und Huldigung der schottischen Lebensart.

Wenn nun böse Zungen behaupten, diese (weltweiten) Huldigungen wären im weinseligen Wien nur ein Vorwand, zur Abwechslung möglichst viele Single Malts durch die Kehle rinnend aus dem Verkehr zu ziehen, dann ist das weit gefehlt. So wurden einige Lieder des schottischen Barden von Haydn, Pleyel, Schumann, Beethoven bis Mendelssohn-Bartholdy sehr wohl klassisch interpretiert und heuer im Schutzhaus Zukunft von Könnern wie Michael Kraus (Bariton), Katja Kalmar (Sopran), Martin Walch (Violine), Till Körber (Piano, beide Merlin Ensemble) und Bruno Weinmeister (Violoncello) dargebracht. Ja, sogar Spezialgast Sigi Maron ließ sich hinreißen, von Burns-Kenner Dieter Berdel trefflich ins Wienerische übersetzte Lieder zu spielen. Wer also angesichts der Tatsache, dass sich unter den unzähligen Burns-Liedern auch einige Trinklieder befinden, die selbstverständlich auch in Pubs gesungen oder je nach Fortschritt der Abendstunde vielleicht auch gelallt wurden, in Richtung Massenbesäufnis denkt, der wäre dann ein ebensolcher Schelm, wie Burns selbst einer gewesen sein könnte. Auch hier gilt natürlich die Unschuldsvermutung

Gar nicht unschuldig im Sinne der Verbreitung geistreicher Dinge ist Dieter Berdel. 1939 im Burgenland geboren lebt er in Wien und schreibt Lyrik in Dialekt und Hochsprache, Kurzprosa und visuelle Poesie. Studiert hat er Industrie-Design, ist Mitbegründer des Instituts für Soziales Design (ISD) in Wien und Verfasser zahlreicher Publikationen auf dem Gebiet der menschengerechten Gestaltung.

Lyrik und soziales Design, da wohnen zwei Seelen in deiner Brust. Was war zuerst?

Mein erstes Gedicht habe ich wahrscheinlich schon mit sieben oder acht Jahren geschrieben. Gedichte, also Reime machen, das hat mich schon als Kind wahnsinnig interessiert. Von der Unesco oder Unicef hat es ein europaweites Preisausschreiben für Schülerinnen und Schüler gegeben. Ich war, glaub ich, der einzige von der ganzen Schule, der mitmachte und prompt einen Preis gewann. Deshalb durfmusste ich dann als Sieger vor der ganzen Klasse vorlesen. Ich hab mich aber nicht getraut und mich nur geniert.

Wegen dem Dialekt?

Nein, das war natürlich auf Hochdeutsch. Ich bin erst viel später draufgekommen, dass ich ja eigentlich eine Fremdsprache, den Wiener Dialekt, beherrsche.

Woher kam die frühe Begeisterung fürs Dichten?

Wenn es bei uns zu Hause auch nicht besonders künstlerisch zugegangen ist, mein Vater war ein Büchernarr. Ich hab schon als Kind sehr viel lesen können und mein Interesse für Lyrik entdeckt. Weniger von der Schule her, aber das Lesen, Bücher zu haben und hineinzuschauen, das wars. Als Zwanzigjähriger habe ich meine ersten Gedichte publiziert, zum Teil schon im Wiener Dialekt. Da war grad der H. C. Artmann mit der Schwoazn Tintn ein Skandal!

War das so was wie eine notwendige Form der Rebellion, im Dialekt zu schreiben?

Natürlich war es ein Versuch, mit Sprache anders umzugehen, für mich irgendwie eine Art der Provokation, obwohl das wahrscheinlich zuerst gar nicht so gedacht war. Ich sag jetzt bewusst: Dialekt und nicht Mundart. Das ist eigentlich ein relativ neuer Begriff, der vor allem im Dritten Reich sehr gefördert wurde.

Dialekt war fast etwas Schimpfwörtliches, heute haben wir unzählige sogenannte Umgangssprachen.

Die Grenzen sind natürlich fließend. Für mich und für Leute, die lieber Dialekt sagen, ist Mundart so diese Heimatdichtung. Jetzt kann man fragen, wo zum Beispiel «Wien wörtlich» vom Weinheber hingehört. Die Themen, die er aufgegriffen hat, gehören eher zur Heimatdichtung. Sicher hat mich Weinheber auch beeinflusst, den hab ich schon als Kind gelesen, aber wie dann die Poeten der Wiener Gruppe aufkamen, war mir klar: Das ist eine Sprache, in der ich auch schreiben kann.

Und wie geht das mit den Burns-Texten?

Es sind ja viele alte Lieder dabei, fast jeder kennt «Auld Lang Syne», und gerade weil man sie sowieso nicht 1:1 übersetzen kann, ist es interessant, die Texte quasi neu zu erdichten. Aber dazu bin ich ja auch erst viel später gekommen.

Wie kam denn die Kurve zum sozialen Design?

Ich hab in Mödling in der HTL Möbelbau gelernt, bin also von meiner ersten Ausbildung her Tischlergeselle. Da waren in der Möbelfachklasse ein paar Architekten als Lehrer, die bei mir das Interesse für Architektur weckten. Ohne Matura konnte ich das aber nicht studieren. Es gab eine Möglichkeit in der Meisterklasse für Formgebung, wo auch bereits begonnen wurde, sich für Produktgestaltung für seriell erzeugte Produkte zu befassen. Ich konnte in der Meisterklasse für Industriedesign weiterstudieren und war dann sogar ein paar Jahre Assistent an der Angewandten. Mir ist nur schon während dem Studium aufgefallen, dass die Ausbildung eigentlich am Menschen und an dem vorbeigeht, was man in gestaltenden Berufen neben all der Theorie auch hätte lernen sollen: Wir haben nix erfahren über physiologische Grundlagen zur Benutzung von Geräten, wie man mit Maschinen umgeht, nichts über Arbeitstechnik, Vorbeugung vor Krankheiten zum Beispiel und Behinderungen, die man durch jahrelanges Arbeiten an denselben Geräten erwirbt. Ich hab dann mit ein paar Kollegen begonnen, darüber zu diskutieren, dass man in der Ausbildung andere Schwerpunkte setzen müsste und nicht nur Produkte gestaltet, damit sie sich besser verkaufen.

Ein Ansatz, der heute genauso Gültigkeit hat, oder?

Im Prinzip ist es immer noch so, dass Designer das machen, was die Wirtschaft, die Produzenten von ihnen fordern, und sich nicht darum kümmern, was die Leute, die das benutzen, brauchen. So simple Sachen wie, und da muss man gar nicht behindert sein, wenn ein Dreißigjähriger Schwierigkeiten hat, ein Milchpackerl aufzumachen, ohne sich anzupatzen, die alltäglichen Dinge halt. Wir haben dann ca. 1970 quasi als Ausläufer der 68er-Studentengeneration eine Diskussionsrunde gegründet. Die Leute vom Bauhaus haben damals auch laut über diese Dinge nachgedacht.

Könnte man das ein Glück bezeichnen, dass du vom Handwerk gekommen bist, weil all das wie sooft viel zu «akademisch» war? Es gab ja so gut wie keinen Austausch zwischen den Disziplinen. Konntest du das irgendwie durchbrechen?

Auf der Angewandten nicht. Die Meisterklassen waren in sich geschlossene Systeme. Die meisten kamen ja vom Studium und hatten keine Ahnung vom Material oder von Werkzeugen. Das war schon ein großer Vorteil für mich. Es gab uns als Gruppe, eine Art «Aktionsgemeinschaft für soziales Design», so haben wir das damals genannt, und zunächst gegen die Ausbildung protestiert.

Protestiert haben damals viele, aber wie kam es dann zur Gründung eines Instituts für soziales Design?

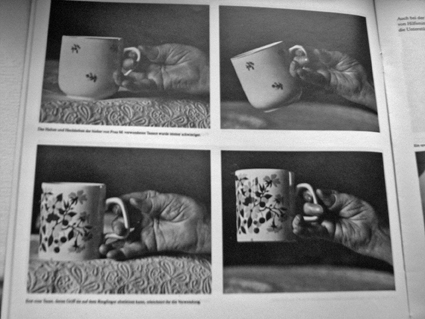

Wir haben uns gesagt: Wenn wir beweisen wollen, dass unserer der richtige Weg ist, dann müssen wir auch Projekte machen und gemeinsam etwas vorlegen, nicht nur Pamphlete schreiben. Also haben wir uns 1975 zusammengeschlossen und ein Institut gegründet auf privater Basis. Da waren wir von Beginn an, und bis heute sind Benutzer dabei, und wir haben uns konzentriert auf die Umwelt behinderter und älterer Menschen. In der Ausbildung haben wir nie davon gehört, dass es so etwas wie Behinderung gibt, und dass die Leute auch das Recht haben, die Umwelt zu benutzen, ob das jetzt öffentliche Verkehrmittel sind oder ein Kaffeehäferl. Wir haben Kontakt mit Behinderten-Organisationen aufgenommen und mit den Menschen direkt die Probleme diskutiert. Zum Beispiel die von schwer erkrankte Rheuma-Patienten, wie jemand mit einer Handdeformation ein Häferl halten kann, ohne dass es kippt. Der Henkel müsste eigentlich genau umgekehrt sein, oben schmal und unten breit, damit man es von unten abstützen kann. Es gibt natürlich auch ästhetische Aspekte. Ein Rollstuhl ist ein Rollstuhl, und ein vernünftiges Design kann ihn auch nicht wegschummeln, aber wer ihn braucht, muss ja deshalb nicht mit einem hässlichen Ding umherfahren. Das Institut forscht nach wie vor an den Grundlagen für eine menschengerechte Umwelt. Seit ich in Pension bin, betätige ich mich aber lieber wieder mehr als Dichter.

Info:

Institut für Soziales Design(ISD): www.sozialesdesign.org

Nächster Burns-Termin:

Dienstag, 15. Februar, Aktionsradius Wien

Ingomar Kmentt singt Robert Burns in Dieter Berdels Version

1200 Wien, Gaußplatz 11, 19.30 Uhr

Neu:

Burns goes Classic!

Lieder von Robert Burns im Original Scottish Dialect, Deutsch und Wiener Dialekt

Info & Bestellung: www.robertburns.at